Cinquante ans après avoir fait surface, l’utopie biorégionaliste se fait toujours entendre à San Francisco comme ailleurs. Si en 1999 Doug Aberley avançait déjà l’idée que le mouvement, niche à l’origine, était désormais devenu « mondialisé »[1], ce constat se confirme aujourd’hui. Ses idées continuent de gagner de nouveaux terrains : dernier en date, la France, connaissant une véritable explosion éditoriale depuis les années 2010. Des synthèses et anthologies commencent à circuler parmi le public et les militant-e-s, ainsi que des travaux originaux focalisés sur la notion-clé de biorégion : un engouement sans doute lié aux inquiétudes croissantes autour du destin de la planète et à la multiplication de luttes environnementales territorialisées (Sainte-Soline, Notre-Dame-des-Landes, Bure, Sivens…)[2].

Ce dynamisme intellectuel rappelle celui entourant les débuts du courant aux États-Unis, dont témoigne le succès du roman Écotopia[3]. Cet ouvrage de 1975, bien qu’en ne se réclamant pas explicitement du biorégionalisme, témoigne de la ferveur et des influences mutuelles entre le mouvement et la contreculture, plus particulièrement ses branches communautaire, écologiste et néo-rurale (back-to-the-land). L’auteur, Ernest Callenbach, y décrit une société qui, après avoir déclaré son indépendance du reste des États-Unis, décide de changer radicalement de cap. Ce qui prime désormais est l’équilibre avec la nature. Le capitalisme consumériste a été remplacé par un nouveau modèle autogestionnaire prônant la coopération, la conservation des ressources, le recyclage, la prise en compte l’ensemble des coûts de production (y compris ceux cachés). Les familles se sont élargies, sur le modèle tribal ; les relations entre les sexes, l’éducation des enfants, la gestion des émotions ont été intégralement repensées. L’État n’a pas disparu, mais il a fait une large partie aux décisions collégiales, locales, et surtout à la planification environnementale, pour atteindre une relation idéale villes/campagnes comme pour interdire l’utilisation de combustibles fossiles. En y mettant des mots biorégionalistes, on pourrait alors affirmer que les Écotopien-ne-s sont devenus de véritable ré-habitants de leur territoire – la partie nord de la West Coast – car ils ont réappris à vivre-sur-place dans une aire endommagée par deux siècles de présence coloniale (hispanique d’abord), d’industrialisation, de sur-exploitation agricole, minière et forestière : quelle meilleure illustration des idées du courant ? Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’un des articles fondateurs du biorégionalisme, « Reinhabiting California » de Peter Berg et Raymond Dasmann, est initialement paru dans les colonnes d’une obscure revue appelée Seratim. Journal of Ecotopia en 1976…

Pour revenir à nos jours, malgré le dynamisme intellectuel à l’international décrit en précédence – surtout dans notre pays, Kirckpatrick Sale, auteur d’un texte aussi important que controversé, Dwellers in the Land (1985), met en avance une lente décrue des effectifs militants aux États-Unis depuis les années 2000, allant de pair avec la disparition de plusieurs figures de proue. D’après cet auteur, le biorégionalisme serait actuellement réduit, dans son berceau, à un « ensemble de forces locales sans réelle présence nationale ou continentale » contrairement à l’époque à laquelle Dwellers in the Land a été publié[4]. D’où une première question : comment expliquer ce décalage entre ce qui se passe actuellement en France et aux États-Unis ? Cette interrogation en appelle une deuxième : que reste-t-il donc de l’autre côté de l’Atlantique ?

La réponse que je proposerai dans cet exposé ne peut être comprise qu’au regard de ma trajectoire biographique ; il s’agira de plus d’un tâtonnement, de quelques pistes qui ont été dégagées par l’observation directe, les discussions et les témoignages, écrits ou oraux, que j’ai pu recueillir au sein de plusieurs communautés locales présentes en Californie du Nord et au sud de l’Oregon ces cinq dernières années, outre un travail de repérage sur Internet.

Si mes souvenirs sont corrects, ma connaissance (vague) du biorégionalisme remonte à mon activisme au sein du mouvement altermondialiste italien, mon pays d’origine, au tournant du nouveau millénaire. Dans le Piémont, j’avais rencontré plusieurs militant-e-s de Legambiente, anarchistes ou communistes hétérodoxes qui se réclamaient du mouvement. Sans rentrer dans les détails, le courant était alors en plein essor de l’autre côté des Alpes – en même temps que d’autres théories proches, telles celle des « biens communs » (commons) – au point de faire l’objet de colloques : l’un, centré sur le territoire de la Valsesia et la figure de Fra Dolcino, un moine franciscain radical qui a fini brûlé sur le bûcher en 1307, m’avait marqué car l’orateur, Tavo Burat, définissait cet hérétique prônant la communauté des biens, la mise en place d’une société égalitaire, autonome du pouvoir féodal et profondément enracinée dans le territoire Alpin comme « le premier biorégionaliste ». Après mon arrivée en France, j’ai à nouveau croisé le chemin du courant lors de mes recherches sur les néoruraux-les en Ariège, commencées en 2007. Non pas sur le terrain, car, contrairement à d’autres penseurs-ses écologistes radicaux-les (Illich, Rahbi, Latouche…), le mouvement est demeuré longtemps inconnu, mais grâce à la lecture de l’ouvrage pionnier d’Alice Gaillard sur les Diggers de San Francisco, paru en 2009[5]. Celui-ci retrace l’épopée de ce groupe anarchiste de la Bay Area, dont quelques participant-e-s formeront le premier noyau biorégionaliste autour de la Planet Drum Foundation(PDF) en 1973, en particulier Peter Berg et Judy Goldhaft. Pour résumer à l’extrême, c’est par la rencontre d’Alice Gaillard et un concours de circonstances que j’ai pu me mettre en relation, à l’occasion d’un colloque à Stanford en 2018, avec la PDF. Par un effet boule de neige, j’ai visité, depuis lors, plusieurs communautés locales dans le nord de la Californie et l’Oregon marquées par le courant. En 2019, j’ai également initié un projet ethnographique plus vaste, le BTL Project, voué à étudier dans une perspective intergénérationnelle le mouvement du retour à la terre aux États-Unis en compagnie de Brian Hill, un anthropologue qui a été très impliqué dans le biorégionalisme depuis le début. Ainsi, au fil de mes séjours de recherche et malgré la pandémie, mes connaissances se sont enrichies. Aujourd’hui, le BTL Project a été intégré dans une coalition, la Counterculture History Coalition (CHC)[6], qui réunit plusieurs autres structures et individus de San Francisco à Eugene, en Oregon. Cette année, nous espérons pouvoir proposer des événements pour fêter les cinquante ans de la PDF, en Californie et peut-être en France.

Cette présentation comprendra trois parties : dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur les quelques notions-clés du courant, notamment celle de biorégion, ainsi que leur différentes implications (épistémologiques, politiques, etc.) ; dans un deuxième temps, je retracerai brièvement l’historique du biorégionalisme. Enfin, dans une troisième partie, je donnerai quelques exemples d’actualités, aux États-Unis comme à l’international (Équateur, etc.). J’aimerais notamment introduire une intuition – bien sûr critiquable, concernant l’existence d’un « biorégionalisme diffus » outre-Atlantique, qui a traversé les générations et dépassé souvent les cadres théoriques et organisationnels de ses fondateurs-trices (au point parfois d’en avoir oublié l’existence) notamment à l’échelle des communautés locales situées en zone rurale.

Sans trop anticiper, mes observations et entretiens ont confirmé par exemple qu’à Deadwood, en Oregon, il est aujourd’hui évident d’affirmer « notre petit bassin versant est important car il définit l’endroit où on vit ; il faut le conserver », « nous faisons partie de Cascadia » (nom de la biorégion qui les entoure), etc., alors que la plupart des personnes – surtout les plus jeunes – ne connaissent ni la PDF, ni le mouvement. C’est par un long travail de transmission et d’« actions par l’exemple » (transforming by example)[7], en restaurant la rivière Siuslaw comme en créant un community center ouvert à tou-te-s, que les notions biorégionalistes se sont peu à peu diffusées par osmose, cimentant aussi les coopérations entre les membres des groupes néo-rural, « local » (pour nous entendre, les rednecks, bien que je n’aime pas ces terme) et amérindien (pour peu qu’il en reste). Si cela conforte pour partie le constat de dispersion de Kirckpatrick Sale, cette dilution du biorégionalisme – y compris au sens institutionnel, on y reviendra – interroge : et si cette perte de repères et d’effectifs militants autoproclamés n’était pas un échec mais l’une des plus grandes réussites d’un courant qui, dès le départ, fait appel à l’inventivité (au prix souvent de réappropriations), à l’utopisme, à la plus grande liberté d’action individuelle et collective pour remettre sur le devant de la scène l’urgence de donner des réponses positives aux catastrophes écologiques actuelles et à venir ?

1. Du sens d’une biorégion à celui du biorégionalisme

Les biorégionalistes promeuvent une nouvelle conception de l'écologie fondée sur des unités territoriales, les biorégions, dont on recense trois définitions principales.

Si le terme lui-même a été inventé par le poète Allen Van Newkirk, il a été repris et précisé au départ par l’activiste Peter Berg et le biologiste Raymond Dasmann dans l’article « Reinhabiting California » cité au tout début de mon intervention. D'après eux, une biorégion

Peut être définie d'abord en s'appuyant sur la climatologie, la géographie physique, la faune, la flore, l'histoire naturelle et un ensemble d'autre sciences naturelles. Les limites finales d'une biorégion sont décrites par les habitants qui en font partie, à travers la reconnaissance humaine des réalités du « vivre-sur-place » (living-in-place). Toute la vie sur la planète est interconnectée par quelques voies qui nous apparaissent évidentes et par d'autres qui restent encore peu explorées. Mais il y a une résonance distincte parmi les êtres vivants et les facteurs naturels qui se produisent à différents endroits de la planète. Découvrir et décrire cette résonance est un moyen de décrire une biorégion.[8]

Les auteurs insistent sur la connexion humain-biosphère, débouchant sur une prise de conscience d'habiter dans un lieu particulier. À cette première acception s'en est ajoutée une deuxième, présente encore aujourd'hui dans le mission statement de la PDF. La fondation définit une biorégion comme une aire géographique où vivent certaines espèces végétales et animales interconnectées entre elles, ainsi que d'autres caractéristiques naturelles (souvent définies par les bassins versants) et des valeurs culturelles que les humains développent pour vivre en harmonie avec ces systèmes naturels[9]

L'élaboration de principes communs permettant d'atteindre l'équilibre avec le milieu suppose de se questionner en profondeur, un point capital pour les biorégionalistes. En effet, comme le suggère Berg dans un entretien de 1994, le courant est

Un mouvement culturel en plein développement qui invite chaque habitant de cette planète à s'interroger sur « où il est » et sur « qui il est ». L'unité de base est la biorégion, définie par un ensemble d'éléments : le climat, la configuration du terrain, les bassins versants, la langue, des idéaux communs des personnes qui l'habitent.[10]

Selon Mathias Rollot, auteur d’un « manifeste biorégionaliste » paru en 2018, les trois définitions précédentes peuvent être synthétisées par celle proposée par un paysagiste, Robert Thayer, en 2003 :

Une biorégion est un « lieu de vie » (life-place) – une région unique qu’il est possible de définir par des limites naturelles (plus que politiques), et qui possède un ensemble de caractéristiques géographiques, climatiques, hydrologiques et écologiques capables d’accueillir des communautés vivantes humaines et non humaines uniques. […] Les biorégions peuvent être associées à des paysages reconnaissables […] et à des cultures humaines se développant avec ces limites et potentiels naturels régionaux. Plus important, la biorégion est le lieu et l’échelle les plus logiques pour l’installation et l’enracinement durables et vivifiants d’une communauté.[11]

Ce travail de définition aide également à identifier quelques caractéristiques du courant, fondamentales pour saisir son originalité et dissiper les malentendus : non seulement l'association entre les biorégions et les unités administratives actuelles (on y reviendra), mais aussi son inscription à l'extrême droite de l'échiquier politique, sa notion-phare ayant été reprise par la mouvance identitaire pour en faire un pilier du « localisme », voire du « séparatisme ethnique »[12]. Je pense ici en particulier au programme du Rassemblement National pour la présidentielle de 2022, dont le volet écologique a été en partie inspiré par le mouvement « Les Localistes !» de Hervé Juvin, se réclamant lui-même biorégionaliste et plaidant pour la « reprise de contrôle de nos territoires ». Ce n’est pas la première fois que le mouvement californien est associé à l’extrême-droite dans notre pays : en 2001, jusqu’alors ignoré en France, Berg avait en effet accepté d’être interviewé par la figure de la Nouvelle Droite Alain de Benoist, ce qui lui avait valu des vives critiques dans les cercles militants et forgé l’idée que le biorégionalisme serait en réalité une pensée écofasciste.

Plusieurs arguments théoriques sont avancés pour soutenir cette thèse : déjà, la proximité du courant avec la deep ecology de Arne Naess, son refus de séparer humain et non-humain, nature et culture, ainsi que la primauté accordée au vivant dans toutes ses formes – particulièrement le sauvage (wildlife) et les variétés indigènes (native species) – seraient autant de signes d’acceptation de la prééminence d’un ordre divin ou de « lois naturelles » qui ont justifié, en pratique, bien de persécutions et de massacres dans l’histoire de notre espèce. Ensuite, les intentions biorégionalistes seraient elles-mêmes ambigües : on l’a vu, les hommes et les femmes sont partie intégrante des biorégions. En tant que tel-le-s, ils et elles sont invité-e-s à s’interroger durablement, doublement (en tant qu’individus et membres d’une communauté) et à ajuster leurs attitudes, leur économie, leur organisation sociale en tenant en compte des spécificités de leur lieu. Il s’agira tantôt de conserver un écosystème, tantôt de le restaurer, mais surtout d’agir, chacun-e à sa manière, chacun-e dans son territoire. Or, ce « chacun-e dans son territoire » pourrait en réalité signifier le rejet des autres êtres humains sur des bases ethniques. C’est ce que reproche le politiste Jean-Marc Del Percio-Vergnaud à la PDF, qui utiliserait

Des termes et noms païens pour des fêtes traditionnelles, comme les solstices. De ce fait, le biorégionalisme est indissociable d’un appel au sacré. Face aux grands ensembles institutionnels « aliénants » (tel l’État social), le biorégionalisme de Berg plaide pour un retour au localisme, à l’autonomie, à la décentralisation, mais également... au séparatisme ethnique. Nous insistons sur ce point. Certes, small is beautiful mais uniquement lorsque les diverses entités biorégionalistes se regroupent sur des bases ethniques homogènes.[13]

Il en conclut à un mouvement « pervers, [car] tel qu'il fonctionne réellement, le biorégionalisme marque la soumission du social au biologique et celle du politique aux lois naturelles »[14].

Cette vision est largement contestée par celles et ceux qui défendent le courant, qui insistent sur ses origines anarchistes, antiracistes – comment une idée Digger, le groupe qui avait fait le pont dans les années 1960 entre les Black Panthers d’Oakland et les Hippies blanc-he-s de San Francisco pourrait-elle évoluer vers un séparatisme ethnique ? – et sur la proximité avec d’autres pensées écologistes radicales développées à la même époque (notamment celle de Murray Bookchin). D’après Mathias Rollot, par exemple, le biorégionalisme « n'impose pas de diktats, mais fournit seulement des pistes pour « aider l'individu à envisager la durabilité́ de [ses] choix » ; il constitue certes « une pensée décentralisatrice et séparatiste » mais qui n'est « ni conservatrice, ni essentialiste, ni localiste. En quoi un éco-anarchisme pourrait être autre chose qu'ouvert et libertaire »[15], s’interroge-t-il ? Enfin, le « chacun-e à sa manière, chacun-e dans son territoire » signifierait simplement appeler à des formes d'auto-gestion locale par nature – et non par volonté divine ou par rejet du prochain – différentes les unes les autres, compte tenu des spécificités de chaque lieu. Berg l'affirmait déjà dans un entretien :

La biorégion comme un endroit que l'on partage, c'est l'idée de la zone libre. Chaque biorégion doit avoir son propre gouvernement, c'est l'idée de l'autonomie. La décentralisation en tant qu'idée écologique rejoint l'idée Digger du « choisis ton action à l'endroit où tu vis ». Pour moi, les sédiments Diggers se sont transformés en sédiments écologiques, où les gens font partie de l'endroit où ils vivent. Ils font partie de la nature, et la nature est le sujet[16].

Selon le penseur californien, le chemin à suivre pour parvenir à ces formes d'auto-organisation locale est essentiellement utopique et éco-centré, ce qui en fait la principale distinction avec les régionalismes traditionnels. L'établissement d'une identité propre à chaque endroit est à entendre comme une quête. Il s'agit de demander aux habitant-e-s : quel développement, quel gouvernement veulent-ils et elles pour un lieu qu'ils considèrent comme le leur ? Autrement dit, il faut questionner les relations entre une communauté humaine et un territoire afin de :

1. Comprendre et étudier la biorégion où l'on vit ;

2. La pérenniser, en privilégiant la préservation à la destruction ;

3. L'améliorer, en considérant quels sont les besoins propres au lieu, et finalement

4. La « réhabiter » (s’adapter à l’écosystème territorial) et « vivre sur place », de manière écologiquement harmonieuse, autonome et autosuffisante.

Ce cheminement ne peut se faire que sur le long terme et à l’aide de moyens différents : élaborer des cartes, participer à des groupes d’étude, de théâtre, à une lutte politique, etc. De même, la question des frontières d’une biorégion ne peut pas être traitée du haut en bas (comme dans les découpages administratifs actuels : Californie, Oregon, etc.) et du jour au lendemain : il s’agit là aussi de discuter, d’inventer, de rechercher collectivement et individuellement. Ce qui est certain, c’est que les limites territoriales en vigueur n’ont bien souvent rien à voir avec le vivant (que l’on pense aux lignes de démarcation droites qui caractérisent la plupart des États américains, voir les images).

Néanmoins, les partisan-e-s du courant ne tranchent pas sur une méthode de (ré-)définition des frontières d’une biorégion plutôt qu’une autre. On pourra s’inspirer du passé précolonial, de certains éléments climatiques ou naturels, se questionner en profondeur sur le « où en sommes-nous ? » pour agir ensuite chacun-e selon ses possibilités. Les cartes que l’on vient de voir, d’ailleurs, représentent davantage des photographies floues que figées – on pourra les compléter et les revoir, s’il le faut – donnant un premier aperçu des limites des biorégions Shasta – comprenant tout le nord de la Californie ou presque et une partie du sud de l’Oregon – et Cascadia (à cheval entre Etats-Unis et Canada).

L’exemple des frontières éclaircit la démarche biorégionaliste – proposer des guidelines qui se déclinent différemment d'un territoire à un autre, d'un groupe à un autre, voire d'un individu à un autre – mais aussi la part que le courant consacre aux différents arts et sciences, humaines et naturelles. D’après Berg, ces séparations devraient être abolies : dans l’une de ses dernières interviews, il affirme que « la société industrielle a donné un statut spécifique à la nature et a séparé les natural studies des humanities, de la culture »[17]. Réunissant ces domaines, les agrémentant de savoirs indigènes (ancestraux) et faisant une part à l’expression artistique, les partisan-e-s du mouvement espèrent produire un nouveau corpus de connaissances interdisciplinaire, signe d'un changement de paradigme : l’anthologie Reinhabiting a Separate Country de 1978 propose ainsi plusieurs sections où se côtoient différents textes (poésies, chansons, études botaniques, historiques…), cartes, photographies, dessins, tous centrés sur la biorégion Shasta.

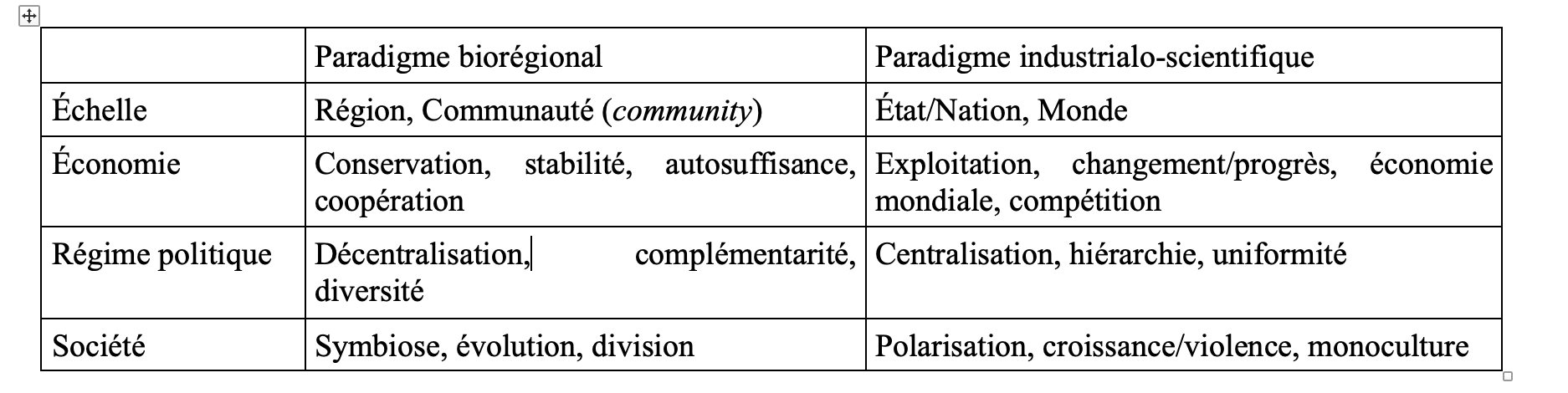

Mais la révolution – puisqu’on parle de paradigmes – ne s’arrête pas là : en effet, le biorégionalisme s’oppose plus largement au modèle qui est en vigueur pratiquement partout sur la planète, le « paradigme industrialo-scientifique », accusé de produire toujours plus de prédations, guerres et destructions qui conduiront in fine à un collapse des civilisations, voire une extinction de masse des espèces. Sale l’affirmait déjà en 1985, en ne voyant qu’une seule solution positive et urgente : la proposition d’un « paradigme biorégionaliste » qui remettrait radicalement en cause l’organisation économique, sociale et politique actuelles, dans le bloc de l’Ouest comme dans les pays du « socialisme réel », tout en créant de nouvelles échelles (du monde à la région, de l’État nation à la communauté, voir schéma)[18]. Autant dire que, presque quarante ans plus tard, on en est encore loin de cette inversion de cap ; je conclurai cette première partie par le diagramme que l’auteur propose dans Dwellers in the Land, en espérant avoir apporté assez d’éléments pour comprendre les grands principes du biorégionalisme.

2. Une histoire en trois temps

Il est possible de dégager trois périodes-clés pour le courant : un temps d’invention, du milieu des années 1960 (création des Diggers) jusqu’en 1978 (publication de l’anthologie Reinhabiting a Separate Country par la PDF) ; un temps d’approfondissement et de lien avec d’autres groupes et causes, de 1979 aux années 1990 ; un temps d’internationalisation et de « mainstreamisation » depuis. Le but sera de faire ici une synthèse, en renvoyant pour plus de précisions à d’autres ouvrages, en premier lieu Les Territoires du Vivantde Mathias Rollot et Les Diggers de San Francisco d’Alice Gaillard déjà cités précédemment.

L’invention, 1966-1978

Pour comprendre l’émergence du biorégionalisme, nous l’avons vu, il faut faire un détour par la contreculture qui se développe à San Francisco dans les années 1960. C’est là, dans ces fameuses « années hippies », que quelques individus forment, dans le quartier de Haight-Ashbury, les Diggers,

Petit groupe d’anarchistes rêvant d’une société libérée de l’argent et du capitalisme. Organisant des scènes de théâtre improvisées dans les parcs publics, des magasins gratuits et des distributions de nourriture, les Diggers espèrent révolutionner les mentalités et rendre les individus acteurs de leur vie[19].

En assurant « spontanément l'intendance de Ashbury », ce qui leur vaut le surnom de « prêtres ouvriers du mouvement Hippie » [20], les Diggers font aussi le pont entre différentes organisations et individus contestataires de la Baie (Oakland, Berkeley…). C’est durant le Summer of Love de 1967 que les problèmes pour le groupe commencent à se faire ressentir : manque de place dans les appartements communautaires ouverts en ville, afflux de mineur-e-s en fuite, création d’une Tactical Squad pour réprimer les hippies, arrivée des drogues dures et, surtout, marchandisation extrême de l’évènement, allant de pair avec sa médiatisation : qui n’a jamais entendu la chanson San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in your Hairs) ? Ainsi, après une performance funéraire parodique décrétant la « mort du Hip » et la « naissance du Free », ils et elles se déplacent en plein centre-ville, pour essayer de continuer le combat sur les marches de la mairie à travers une série de happenings. Pour Judy Goldhaft, il s'agissait alors

D'étendre la conscience de Haight dans toute la ville : nous avons là l'embryon du biorégionalisme. On interpellait les passants en leur posant les questions qui seront plus tard celles du biorégionalisme : « qui es-tu ? », « où veux-tu aller ? »[21].

Après quelques mois, une partie des DIggers quitte San Francisco pour rejoindre les communes back-to-the-land qui fleurissent tout autour de la Baie et au-delà. C’est le cas du couple Berg-Goldhaft qui rejoint le Black Bear Ranch, dans le comté de Shasta, une communauté implantée sur les terres Karuk qui sert de déclencheur à la prise de conscience de la centralité des causes amérindiennes[22]. La rencontre avec le « retour à la terre » est capitale pour le courant à plus d’un titre : à l’orée des années 1970, d’ancien-ne-s Diggers parmi lesquel-le-s Goldhaft et Berg entreprennent un voyage avec une caravane de camions voué à mettre en relation différentes commune néorurales présentes aux États-Unis. Ils et elles constatent

Un grand nombre de problèmes écologiques et de voisinage : partout où on allait on voyait des catastrophes à proximité́, des pollutions, des centrales nucléaires, jusqu'à l'usage d'agent orange pour chasser les Back-to-the-Landers[23]

C'est aussi dans cette période que Berg rend visite au poète Van Newkirk au Canada, l’inventeur du terme « biorégionalisme » :

Allen avait pour projet de créer un Institute for Bioregional Studies. Il considérait ces lieux biogéographiques comme des endroits de préservation de plantes et animaux sauvages. C'était le sens exclusif qu'il attribuait à ce terme. J'ai décidé de poursuivre cette idée en lui donnant un sens politique et culturel. Avant de quitter Nova Scotia, j'ai réalisé un poster que j'ai présenté à la première conférence ONU sur l'environnement à Stockholm en 1972[24].

D'après Rollot, l'activiste se rend à ce meeting international en qualité de représentant des « communautés du back-to-the-land américain ». Rentré en Californie, il initie un « trialogue » avec le poète Gary Snyder – l'un des premiers à établir des liens entre lieu de vie, politique et écologie dans un texte de 1969 – et Dasmann, représentant « l'un des actes fondateurs » du mouvement biorégionaliste[25]. Il crée aussi la PDF avec sa compagne :

Après la conférence ONU sur l'environnement, un lent voyage de retour en camion depuis la Côte Est vers San Francisco nous a définitivement confirmé que les méthodes de préservation traditionnelles de l'environnement étaient inadéquates pour freiner les catastrophes en cours. Il y avait même de nouveaux dégâts tout au long de la route qu'on avait parcouru un an auparavant seulement. La PDF avait pour objectif de développer une philosophie et un mouvement ancrés dans le local afin de rétablir des biorégions qui, à terme, pourraient remplacer les idées de déracinement (disinhabitory views) promues par l'industrialisation[26]

Peu à peu, un « véritable réseau social s'organise autour de l'association ; les acteurs du mouvement se multiplient et les appels au « biorégional » émergent. Au fil des éditions et des colis (bundles – des sortes de paquets surprise contenant des poésies, photos, etc.) préparés par la Planet Drum à destination de ses membres, la pensée biorégionale se structure »[27]. Je donnerai seulement un exemple d’organisation gravitant autour de la PDF : le Frisco Mussel Bay Group (FMBG), créé en 1975. Pensé comme un groupe d’étude et un forum pour le partage d’une identité régionale des bassins versants, le FMBG multiplie les rencontres dédiées aux plantes et animaux dans la Baie ; il réalise aussi des cartes et s’oppose à la mise en place de grands projets, tels un canal qui draine l’eau des comtés du nord de l’État (Trinity, Shasta…) vers ceux du sud (Orange, Los Angeles…). Quant aux publications, les plus connues restent Ecotopia (1975), l’article séminal de Berg et Dasmann (1976) et l’anthologie Reinhabiting a Separate Country,éditée par la PDF sous forme d’expanded bundle[28] (1978).

L’approfondissement, 1979-1990

A partir de 1979 s'ouvre une deuxième phase du biorégionalisme. Cette année ont lieu trois événements majeurs : un colloque organisé par la PDF à San Francisco réunit un millier d'auditeurs-trices autour de Snyder, Callenbach et Bookchin ; la fondation publie le premier numéro de sa revue semestrielle, Raise the Stakes (RTS), recueillant des textes écrits par les adhérent-e-s ; le Ozark Area Community Congress (OACC), l’un des premiers collectifs biorégionalistes extérieurs à la Californie encore actif aujourd’hui, est créé dans le Midwest.

Depuis 1979, le courant semble connaître à la fois une forte expansion numérique (le numéro 12 de Raise the Stakes recense, en 1987, environ 170 groupes et individus « à orientation biorégionale » présents sur le territoire nord-américain, voire au-delà) et théorique, non sans controverses. Preuve en est le succès des parutions, comme un numéro spécial du CoEvolution Quarterly dirigé par Berg et Stéphanie Mills en 1981 ou Dwellers in the Land en 1985. D'après Rollot, cette « théorie générale du biorégionalisme » représente une référence aussi incontournable que débattue parmi les partisan-e-s du mouvement : certain-e-s critiquent le caractère excessivement « intellectualiste » de l’ouvrage. Cela n’empêche pas la multiplication d’évènements communs : en 1983, David Haenke, fondateur du OACC, invite dans les colonnes de RTS à tenir un premierNorth American Bioregional Congress. Il a lieu en 1984. Selon Berg, « il réunit plusieurs représentants de groupes ayant leur propre cause, des Navajos qui demandaient de l'aide pour faire valoir les droits sur leur terre ancestrale jusqu'aux nouveaux U.S. Greens [Verts]. Une déclaration [a été lue] pour inviter tous ces groupes à adopter un point de vue biorégional en plus de leur cause »[29]. L’initiative pose ainsi les bases pour des alliances avec différents mouvements sur le sol américain et sera répétée à plusieurs reprises depuis, y compris en dehors des U.S.A. (nous en reparlerons dans la partie d’après). Pour achever rapidement cette phase, je voudrais maintenant dire quelques mots sur un ouvrage de 1989 qui, selon Aberley, la clôt (voir encadré).

Tous ces exemples témoignent d'une complexification du mouvement et d'une ouverture vers de nouveaux horizons politiques voire institutionnels. Rien d’étonnant, dès lors, que le biorégionalisme devienne de plus en plus connu voire « mainstream » à partir des années 1990 [30].

La mainstreamisation-internationalisation, (1990- ?)

Trois processus corroborent cette hypothèse. D'abord, l'entrée du mouvement à l'université. Après un mémoire pionnier (Aberley en est l’auteur en 1985), « il faudra attendre 1999 pour que le livre collectif Bioregionalism, sous la direction de Vincent McGinnis, offre au courant une série de regards théoriques distanciés et référencés à la fois. Suite à cet important ouvrage, le mouvement entre à l'université du Nevada en tant qu'objet d'étude »[31]. Les colloques et parutions se multiplient alors, aux U.S.A. comme ailleurs.

En parallèle, « le biorégionalisme est « découvert » par des hommes politiques, gestionnaires des ressources naturelles et responsables de politiques publiques environnementales au service des institutions et des intérêts économiques »[32]. C'est le cas de l'État de Californie, dans le cadre d'un mémorandum sur la protection de l'environnement en 1991, de l'Oregon autour de la planification écologique de la « Biorégion Cascadia » ou encore de l'Ontario (Canada), créant en 1992 une task force pour l'aménagement du territoire d'une Greater Toronto Bioregion. Un livre de 1996 de Kenton Miller, Balancing the Scales, sensibilise par ailleurs « les ONG et l'ONU sur les enjeux du management biorégional »[33]. Cette « mainstreamisation » tient néanmoins davantage de la reprise lexicale que des concepts d'origine : en effet, d’après Aberley, « chacune de ces initiatives a défini les frontières de la biorégion du haut en bas et n'a pas clairement expliqué le rôle des communautés locales dans ces régimes territoriaux alternatifs »[34].

Dernier processus, l'internationalisation du courant. Je voudrais donner deux exemples parmi d’autres. Le premier concerne l’Italie : j’en ai déjà dit quelques mots en introduction, le biorégionalisme arrive outre-Alpes bien avant qu’en France. Les raisons ne sont sans doute pas étranges à l’éclatement territorial (culturel, linguistique et paysager, depuis toujours) et politique – le biorégionalisme comme réponse « de gauche » à la résurgence des régionalismes d’extrême-droite dans les années 1980, tels que la Ligue du Nord – du pays. Des liens avec la PDF sont établis dès 1990 par le paysan Giuseppe Moretti, qui animera en 1992 la revue Lato Selvatico et en 1996 le premier réseau biorégionaliste national. Les essais majeurs de Berg, Snyder et Sale sont traduits entre 1991 et 1994 et un premier colloque académique a lieu à Pise en 1999. Ce foisonnement intellectuel donne vie à l'école urbanistique territorialiste ; même si ses thèses sont relativement éloignées de celles d'origine, selon Rollot, c'est grâce à la traduction en français d'un livre de son principal représentant, Alberto Magnaghi, que le biorégionalisme s'est diffusé dans notre pays. En revanche, du côté des activistes, le mouvement transalpin souffre depuis les années 2000 d'un cloisonnement relatif : les groupes se multiplient « sans vraiment se considérer les uns les autres »[35].

Deuxième et dernier exemple, la tenue de rencontres biorégionalistes qui dépassent le cadre strict de l’Amérique du Nord. En 1996 a lieu au Mexique le premier Turtle Island Bioregional Gathering of the Americas. Promu par la PDF et par un Consejo local, il réunit des participant-e-s venu-e-s de tout le continent, mais aussi quelques Européen-ne-s. Berg décrit cette rencontre comme un moment où se côtoient des individus aussi différents que les Rainbow People (mouvance New Age) et les zapatistes du Chiapas, préfigurant l'altermondialisme : il l'affirme, « les biorégionalistes, les éco-spiritualistes et ceux qui défendent leurs terressont intégrés dans un mouvement plus large, à l'échelle globale »[36]. C’est également sur le continent américain, versant sud cette fois-ci, qui a lieu l’une des plus importantes expériences-pilotes de transition écologique du courant, dont on va reparler dans la partie qui suit. Dans celle-ci, je me focaliserai sur plusieurs actualités concrètes, dans et en dehors des Etats-Unis.

3. Actualité(s) et héritage(s) du biorégionalisme

Aux États-Unis, je distinguerai des exemples directement liés à la PDF et son réseau d’autres initiatives qui paraissent plus déconnectées du noyau d’origine ; en dehors du pays, je me focaliserai sur la Green City de Bahia de Caraquez en Équateur ainsi que sur les tentatives récentes de convoquer de nouveaux Gatherings transnationaux en distanciel.

Aux États-Unis

La PDF a survécu à la mort de Berg, survenue en 2011. Elle est dirigée depuis par Judy Goldhaft et continue de soutenir un certain nombre de projets, à San Francisco comme ailleurs, grâce à l’aide de volontaires plus jeunes. Après son numéro 30, la newsletter historique

Cette double special issue de la revue est en effet consacrée à l’expérience du KAW (Kansas Area Watershed) Council (KAWC), qui fête aujourd’hui sa quarante-et-unième année d’existence. La plupart des articles sont rédigés par ses membres – notamment la poétesse et écrivaine Caryn Mirriam-Goldberg – et retracent l’épopée de ce réseau du Midwest. Pour la comprendre, il faut d’abord faire un détour par les monts Ozark et le OACC. On l’a vu dans la partie précédente, cette organisation informelle a été pionnière à plus d’un titre (multiplication des groupes en dehors de la Californie dès 1979, appel à tenir une première rencontre biorégionaliste nordaméricaine, etc.). Le Kansas fait partie des quatre États à cheval desquels se situe le plateau des Ozark : c’est ainsi que, après s’être rendu-e-s à l’un des congrès annuels de l’OACC dans le Missouri, des activistes du Kansas décident de fonder en 1982 leur propre Council. Le KAWC prend le relais d’une association non-profit, Appropriate Technology (AT), créée quant à elle en 1977 près de Topeka, avec pour objectif d’« explorer, protéger et célébrer les prairies et la culture locale »[38]. Pendant plus de trois décennies, le groupe offre des ateliers, des rencontres hebdomadaires, des performances et des programmes éducatifs, centrés en particulier sur l’écosystème du bassin du Kansas et son animal symbolique, la tortue. Ils ont lieu la plupart du temps sur le site de Camp Hammond, qui fut initialement celui de AT. Le KAWC publie également, vingt ans durant, son propre bulletin biorégional, Konza. En 2016, Camp Hammond « tombe dans l’escarcelle de promoteurs immobiliers peu scrupuleux, qui décident de le vendre à des privés malgré les demandes répétées de conserver les lieux en l’état »[39] ; depuis lors, le Council se réduit à un petit noyau « d’individus dédiés et visiteurs-ses occasionnel-le-s », organisant des Talkabout-Walkabout mensuels[40]. La pandémie de COVID les contraint néanmoins à reporter ces événements en ligne, et les rédacteurs-trices de la double special issue de Pulse! semblent faire preuve de pessimisme face à l’avenir : le signe d’un déclin inexorable des effectifs ?

S’il y a des contre-exemples, ceux-ci doivent être plutôt recherchés du côté de l’OACC – qui continue d’avoir lieu annuellement, le 44ème rassemblement étant en préparation pour l’automne, mais surtout des nombreux Restoration Councils situés dans les localités rurales et forestières du Nord de la Californie et de l’Oregon. Ces derniers ont été lancés en très grande partie par le réseau biorégionaliste du départ, même si aujourd’hui il semble y avoir peu (ou moins) de connexions avec ce dernier. Il pourrait s’agir là d’un premier signe concret de ce « biorégionalisme diffus » que je mentionnais brièvement au début de mon intervention et sur lequel on reviendra plus tard. Parmi les cas les plus représentatifs, il faut citer le Mattole Restoration Council (MRC), qui a vu le jour en 1983 dans le comté de Humboldt, tout au nord de la Californie.

La vallée du Mattole se situe environ 400 km au nord de San Francisco. Elle est connue pour plusieurs raisons. Cette succession de petites montagnes et collines escarpées, forêts de sequoias et de sapins douglas, de l'intérieur des terres jusqu'au littoral, vivait au rythme des séismes, tempêtes et incendies durant la période précoloniale. Depuis l'arrivée des blanc-he-s dans les années 1850, elle est devenue un important pôle d’élevage, horticulture et exploitation forestière. Elle a ainsi été l'un des théâtres, dans les années 1980-1990, des fameuses Timber Wars, des luttes écologistes pour sauver les arbres centenaires de l'abattage, ainsi que l'un des premiers lieux du green rush, la cannabiculture prenant le relais des courses à l'or et au bois dans l'économie nord-californienne. C'est également dans ce bassin versant, autour du village de Petrolia, que se sont installés d'ancien-ne-s Diggers devenu-e-s biorégionalistes après leur départ de San Francisco, parmi lesquel-le-s Jane Lapiner et David Simpson ainsi que Nina et Freeman House. Ce dernier a marqué le courant pour avoir rédigé Totem Salmon, un essai focalisé sur la migration de ces poissons, c'est-à-dire leur remontée de l'Océan aux fleuves pour se reproduire :

Le totémisme – écrit-il – est une méthode de perception du pouvoir, de la valeur et des échanges que caractérisent un lieu à travers la reconnaissance et le respect de la vitalité, l'esprit et l'interdépendance entre différentes espèces. Dans le cas de la côte Pacifique Nord, aucune autre espèce ne nous informe mieux que les saumons sur ses frontières[41].

House propose de restaurer les cours d'eau et en appelle à un « futur primitif » : une véritable révolution vouée à repenser les rapports de l'homme avec la nature pour mieux préparer l'inévitable « post-industrialisation » de la société. Depuis leur installation dans les années 1970, les biorégionalistes mattolien-ne-s constatent les dégâts subis par la rivière, notamment sa sédimentation empêchant la remontée des poissons après 120 ans d'exploitation des ressources environnantes :

Au départ, les changements ont été modestes. Les nouveaux arrivants avaient appris une ou deux choses des natifs. Ils continuaient par exemple à brûler périodiquement leurs prairies. La disparition des élans, condors et grizzlis est passée presque inaperçue. […] Les bulldozers ont accéléré le processus, rendant accessibles de milliers d'acres de Douglas Fir (sapins douglas) qui ne l'avaient été jusque-là. Ils ont déversé plus de terre dans la rivière que jamais. […] Sa nature a changé pour toujours […]. Après quatre ou cinq générations, dans un lieu qui était désormais devenu le leur, les habitants se trouvaient dans une relation conflictuelle avec le milieu naturel. Deux choix s'offraient à eux : partir et trouver d'autres sources de revenu, ou apprendre à vivre là où ils étaient[42].

Les ex-Diggers entreprennent tout d'abord « un effort de restauration proactive pour accroître le nombre de saumons dans la rivière. Sans grand succès : […] afin de sauvegarder la reproduction locale du saumon, les riverains se sont rapidement rendu compte que l'enjeu était de protéger l'écosystème tout entier » lit-on sur le site Internet du MRC, fondé pour coordonner l'action du Mattole Watershed Salmon Support Group, créé en 1980, et celle d'autres collectifs plus petits le long de la vallée. Aujourd'hui, le MRC s'occupe surtout de restaurer les sols, alors que le Salmon Group travaille sur les cours d'eau ; avec Sanctuary Forest, une organisation de préservation des arbres séculaires, ils forment l'alliance Mattole River and Range Partnership. Ses buts sont aussi bien pratiques qu'éducatifs : d'après House, « l'intervention directe sur un paysage dévasté est la meilleure façon de s'instruire sur le fonctionnement des écosystèmes : il s'agit d'un apprentissage par immersion »[43].

La coalition présente un caractère communautaire – au sens de local community – marqué, signe de l'influence biorégionaliste en son sein. Au début, en effet, seuls les néo-ruraux-les ou presque avaient investi la cause de la remise en état de la rivière ; Simpson et House proposent alors d'élargir le combat aux autochtones (local dwellers), inaugurant une coopération « sous un même parapluie communautaire » longue de 40 ans[44]. Dès lors, il n'est pas surprenant de lire dans un rapport officiel l'affirmation selon laquelle « la culture de la restauration s'est durablement enracinée dans la société mattolienne »[45], parvenant à dépasser les réticences et ricanements initiaux. Il en va de même pour l'opposition à l'abattage d'arbres géants, comme le révèle Jane Lapiner dans un entretien :

A l’origine, les rapports avec les locaux étaient conflictuels, car le bûcheronnage était la principale ressource économique de Mattole avant l'arrivée du cannabis. [...] On a créé un groupe de théâtre, on a pas mal tourné, et petit à petit d'autres nous ont rejoint : on a provoqué une prise de conscience écologique[46].

Par le biais de cette alliance entre locaux et back-to-the-landers, le MRC est devenu

le premier mouvement de restauration [auto]géré par la communauté locale (community-based restoration effort) de Californie [...],travaillant activement à la remise en l’état des plantes, prairies et cours d'eau. Il promeut un management durable des forêts, propose plusieurs activités destinées au public, agit en faveur d'une éducation à l'environnement dans les écoles et procède au nettoyage des forêts afin de réduire les risques d'incendies[47].

Avec différents partenaires, le Council a également publié plusieurs brochures de sensibilisation sur des problématiques environnementales diverses, anciennes ou nouvelles – la conservation de l'eau, la mise en place d'une cannabiculture sans pesticides, la réduction de l'empreinte carbone pour les nombreux-ses saisonnier-ère-s venu-e-s manucurer les fleurs de Marijuana (trimmers), par exemple. Avant la pandémie, l'association employait plus de 50 salarié-e-s à temps plein ou partiel. Aujourd’hui, ses activités reprennent peu à peu leur cours normal : un appel à candidatures pour des stages étudiants et lycéens rémunérés a été lancé pour l’été 2023.

Si le MRC est très directement lié à la PDF et aux Diggers, il existe d’autres expériences en zone rurale qui apparaissent aujourd’hui davantage – voire totalement – déconnectées du courant (à un regard superficiel, du moins) mais qui ont en réalité été modelées au départ par ses idées, portées par des individus-relais - ce qui est bien souvent oublié ou méconnu, surtout par les nouvelles générations. Certes, on pourra objecter que certaines conceptions et conduites très répandues que j’ai pu observer – restaurer une rivière polluée, avoir conscience que des peuples avaient traversé ces terres avant les blanc-he-s, produire de l’énergie de manière autonome… – ne sont pas propres au biorégionalisme : bien au contraire, ce dernier s’est nourri du foisonnement intellectuel et pratique antérieur, comme je l’ai rappelé dans la partie précédente de cet exposé (notamment le voyage coast-to-coast en camion des ex-Diggers pour visiter les communautés back-to-the-land à l’orée des années 1970). Mais l’influence du mouvement californien est particulièrement nette pour les quelques exemples que je vais citer. Elle témoigne de ce processus de dilution, déjà évoqué à plusieurs reprises, qui pourrait être résumé par l’affirmation banale : « les individus s’en vont, les idées restent ». Sauf qu’on ne sait plus très bien de qui et de quoi il s’agit à l’origine. Seule certitude : ces endroits ont tous un passé lié à des installations, individuelles ou communautaires, dans le cadre du mouvement du « retour à la terre ».

Comme dans l’exemple de Mattole que nous venons d’étudier, les « hippies » (pour utiliser un terme volontairement large) se sont heurtés, à leur arrivée, aux moqueries, soupçons, voire à l’hostilité manifeste des local dwellers (agriculteur-trice-s, éleveur-se-s, bucheron-ne-s, mineur-se-s d’or indépendant-e-s…), et des quelques natifs-ves restant-e-s (Native Americans). Pour des raisons essentiellement pratiques – liées à l’auto-organisation locale en cas de problème comme à des luttes et intérêts communs – ces « groupes » ont peu à peu estompé leurs différences, au point parfois de se coaliser. Cela est d’autant plus vrai pour leurs enfants et petits-enfants : souvent scolarisé-e-s et socialisé-e-s ensemble, ils et elles ont pu fonder des foyers où les (contre-)cultures d’origine des (grands ou beaux) parents respectifs ont été intégrées en une seule. On les désigne alors sous le terme – revendiqué – de « Hipnecks » : mi-hippies, mi-rednecks[48]. Et on multiplie les anecdotes pour expliquer ce mélange.

L’une, qui m’a été rapportée par Brian Hill en provenance de Denny, un ancien site minier dans le comté de Trinity en Californie, me semble assez représentative. Elle trouve par ailleurs confirmation dans d’autres entretiens, écrits[49], lieux. Une loi de l’État, le Mining Act de 1872, permet encore aujourd’hui à quiconque déclare chercher du minéral (de l’or) sur des terres publiques de pouvoir obtenir un Mining Claim, une parcelle sur laquelle il est possible de s’installer pour une durée d’un an renouvelable (à condition par la suite de montrer des échantillons justifiant la poursuite des fouilles). Or, le Mining Act a été détourné par de nombreux-ses back-to-the-landers pour pouvoir s’installer légalement sur un terrain sans avoir à en payer le prix et faire autre chose que chercher de l’or, comme cultiver du cannabis. Ce qui n’était visiblement pas au goût des local dwellers, bien souvent vrai-e-s chercheur-se-s d’or, voyant débarquer non seulement des individus aux mœurs, esthétiques et idées politiques opposées, mais craignant en plus d’attirer l’attention du Forest Service chargé des inspections autour des Mining Claims. Néanmoins, le cannabis, surnommé green gold, rapportait à cette époque bien plus que les quelques minéraux restants sur place ou le bûcheronnage, malgré les risques encourus par sa production. C’est l’une des raisons du mélange entre groupes, selon Brian Hill,

Nous, les hippies, on a montré aux locaux et aux natifs comment cultiver du pot [Marijuana] ; les rednecks et survivalistes nous ont appris à tirer ; les Amérindiens ont livré les secrets du territoire. Le Forest Service a brûlé nos cabanes, en réponse nous, avec les Amérindiens et les petits chercheurs d’or, on a brûlé leur station. On a fait les grands titres de l’actualité, au point qu’on nous a envoyé les fédéraux. Denny était alors défini dans les journaux comme l’endroit « le plus hors-la-loi » des États-Unis. Les fédéraux ont admis que de milliers d’acres de wilderness dans le comté de Trinity étaient hors de tout contrôle. CAMP[50] a commencé à Denny, ils l’ont expérimentée là dès les années 1970.[51]

Ces échanges pratiques sur le terrain, malgré des distinguos et l’arrivée par la suite de greedy growers(cultivateurs-trices sans scrupules) et autres cartels, ont inévitablement conduit à des métissages théoriques : le biorégionalisme s’est répandu comme une évidence. Dans une lettre de Peter Berg à Brian Hill de 1982, l’activiste de San Francisco souligne d’ailleurs l’importance de ne pas juger les positionnements initiaux des locaux-les, y compris de droite :

Je suis un peu méfiant à appeler chaque groupe à la droite du centre des « gens de l’aile droite » [right wingers] – le Ku Klux Klan ce ne sont pas des gens de droite, ce sont des fascistes. Ce n’est pas une aile, mais un nid de poseurs de bombes. De la même manière, les intégristes religieux ou de tout poil ne représentent pas une aile : ils sont obsédés par un seul objectif. Cependant, les petits ranchers au cœur de la Sagerbrush Rebellion[52] sont souvent sensibles aux thématiques écologiques, tout comme celles et ceux qui s’opposent à la bétonisation ou aux projets de détournement d’eau pour irriguer les exploitations agricoles[53], et qui sont souvent plus qu’écolos. L’analyse en terme d’« ailes » est inadéquate [...] pour construire des coalitions. Je suis pour construire des coalitions sur des objectifs précis : sauver les terres agricoles, freiner des projets de barrage, encourager des activités communautaires et la démocratie directe à l’échelle locale[54].

C’est ainsi qu’à Denny, j’ai pu rencontrer des partisan-e-s de Trump avéré-e-s et fier-e-s d’arborer un drapeau MAGA [55], mais qui en même temps rejettent l’histoire coloniale américaine dans le traitement réservé aux natifs-ves, le nucléaire (ayant leur propres sources d’énergie en dehors du réseau : solaire, géothermique…), les véhicules à essence sauf en cas de nécessité (se déplacer 25 miles pour faire des courses au premier village, réaliser des grands travaux) et qui tentent de restaurer de manière écologique l’ancien site minier, en le dépolluant les restes de mercure et nivelant les monticules de terre qui ont transformé le paysage et sa rivière depuis le XIXème siècle, bien que cela soit difficile à imaginer face au panorama sauvage offert aujourd’hui à des yeux peu avisés.

Des cas d’alliances similaires à celle de Denny et d’efforts communs de conservation ou restauration sont repérables dans divers autres endroits de Californie et d’Oregon, du Black Bear Ranch dans le comté de Shasta – où, je le rappelle, Berg et Goldhaft avaient vécu autrefois – à la petite communauté de Deadwood, sur la rivière Siuslaw. Ce qui m’a surpris une fois de plus, et je terminerai par là cette partie, est moins la diffusion des pratiques que la moindre connexion avec les expériences du passé, voire une certaine perte de repères théoriques : le cas le plus emblématique a probablement été une discussion informelle que j’ai eue sur le stand de Cascadia lors de l’Oregon Country Fair 2022. Ce festival a lieu chaque année près d’Eugene depuis 1969 ; il est considéré comme le plus ancien événement hippie encore actif aujourd’hui, accueillant une multitude de stands associatifs. Les quelques militant-e-s rencontré-e-s devant un petit espace décoré avec les drapeaux de la biorégion, la vingtaine, ne connaissaient la PDF que de nom. En revanche, ils et elles étaient insérés dans un network de collectifs plus récents – parmi lesquels Earth First ! et Extinction Rebellion Portland, dans mes souvenirs. Nous avons là, me semble-t-il, une démonstration supplémentaire du caractère « diffus » du biorégionalisme : un « cadre de référence » qui semble s’être imposé, qui permet de poursuivre de nombreux efforts de ré-habitation et de renouveler des alliances, tout en n’ayant plus une présence nationale centralisée comme le déplorait Sale en 2020.

En dehors des États-Unis

Je traiterai ici deux derniers exemples d’actualités hors du sol américain qui permettront, je l’espère, de compléter cet aperçu du biorégionalisme d’hier à aujourd’hui. Le premier est celui de la Green City Bahia de Caràquez en Équateur, qui a actuellement pris fin à cause de la pandémie mais qui a constitué une expérience de transition écologique de premier plan pendant plus de vingt ans ; le deuxième ce sont les meetings en ligne tentant de récréer des Bioregional Gatherings internationaux en 2021-2022.

La Green City Bahìa de Caràquez en Équateur

La ville de Bahìa, sur la côte Pacifique de l'État sudaméricain, a été ravagée en 1998 par une série de catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, tremblements de terre), payant un lourd tribut humain et environnemental. Dans l'un des quartiers les plus touchés, Maria Auxiliadora, 16 personnes ont perdu la vie et une trentaine de maisons ont été détruites. En 1999, la municipalité a inauguré un programme de restauration et développement inspiré par le courant californien. Elle s'est d'abord auto-déclarée Green City(Eco-Ciudad) invitant la PDF à la cérémonie de proclamation en vue « d’aider la communauté locale à prendre conscience des enjeux concernant la Biorégion de l'Estuaire du Rio Chone » : la réduction de l'impact de l'activité humaine d'une part, la promotion d'actions positives de conservation et de remise en état des lieux de l'autre[56]. Un dépliant de présentation[57] retrace les principaux enjeux et objectifs (voir encadré).

Ce projet est résolument biorégional car il s’adapte à la ville du Rio Chone – dans le choix des matériaux, comme la canne de Guadua, les transports, etc. – tout en étant applicable dans ses grandes lignes ailleurs : ce qui marche à San Francisco n’est pas exactement ce qu’il faut à Bahia, mais l’inspiration générale est la même, le Green City Program de 1989 cité dans la partie précédente de cet exposé.

Après la visite séminale de 1999, la PDF établit une succursale sur place, Planet Drum Ecuador, chargée de plusieurs missions éducatives et organisationnelles – notamment la mise en relation et la médiation entre groupes et autorités de Bahìa. Elle promeut « les activités biorégionales les plus adaptées » aux lieux, tels des chantiers « de revégétalisation pour stabiliser les sols, réduire l'érosion et prévenir de futures destructions »[58]. La fondation siégeait aussi, jusqu’au milieu des années 2010, dans la commission municipale sur l’environnement : parmi d’autres réalisations, elle est parvenue à obtenir la mise en place d’un système de recyclage de déchets en 2012. Le premier succès d’envergure de la PDF Ecuador remonte pourtant plus loin dans le temps, au début des années 2000. Il a consisté à repiquer des arbres natifs dans le Barrio Maria Auxiliadora, en transformant ce qui était alors connu comme « le bois au milieu des ruines » (El Bosque en Medio de Las Ruinas) en parc officiel de la ville ; par la suite, les bénévoles locaux ont « continué de reboiser, année après année, les collines érodées du Rio Chone. Des serres ont été créées et de centaines de variétés à bois et fruitières ont été plantées sur plus de 50 sites différents »[59].

En 2005 a vu le jour un projet de sensibilisation dans les établissements scolaires, dont le programme et les matériaux pédagogiques ont été « entièrement conçus par la PDF et ses bénévoles, avec comme seule focale la région de Bahìa ». Des subventions ont par ailleurs été attribuées par plusieurs organismes internationaux ou locaux. La fondation a aussi acquis 150 hectares de forêt autour de la ville pour en faire « un laboratoire de terrain » pour des étudiants désireux « d'appréhender les enjeux du développement durable du point de vue biorégionaliste »[60]. A terme, cet espace devait accueillir un institut biorégionaliste d’étude des forêts tropicales sèches. Le vaste programme éducatif a connu quelques réalisations remarquables, détaillées sur le site de la PDF, entre 2006 et 2012 : la tenue de classes en pleine nature sur différents sujets et l’ouverture d’une greenhouse (serre pédagogique) dans l’enceinte de l’université locale, par exemple. En revanche, le rêve de réaliser un institut biorégionaliste pour coordonner ce « laboratoire de terrain » est resté en suspens.

2012 représente une année de transition car, comme rappelé auparavant, la mort de Berg a laissé un vide difficile à combler pour la fondation. L’activiste s’était rendu à maintes reprises en Équateur, envoyant à chaque fois des rapports et des brèves. Avant sa disparition, la PDF Ecuador comptait encore sur une amicale sur place (la « coalition de projets Eco-Ciudad ») et plusieurs postes, bénévoles ou rémunérés : des stages, mais également des échanges universitaires grâce à un programme study abroad – une sorte d’Erasmus – financé par l’University of Oregon. Entre 2012 et 2020, Eco-Ecuador a continué avec des hauts et des bas. La pandémie l’a achevé en raison des difficultés logistiques pour se déplacer : la succursale de Bahia a fermé ses portes « temporairement » en 2020, pour ne jamais les rouvrir. Le numéro de Pulse ! de l’hiver 2023 rapporte un voyage effectué en octobre 2022 par Goldhaft et sa fille pour collecter la documentation papier restante sur place (introuvable, car probablement jetée) ; la greenhouse que le projet avait ouvert à l’Université de Bahia existait toujours, mais « little was here » (comprenez ce que vous voulez en français). Enfin, elles ont signé le transfert de propriété des terres que Berg avait acquises vingt ans auparavant environ.

Comme Mattole, malgré son achèvement récent, l’expérience équatorienne représente un aboutissement concret du « premier » biorégionalisme, celui des origines ; elle illustre ses principes, à la fois universalistes et différentialistes ; elle renseigne, aussi et surtout, sur le rôle que le courant réserve aux villes dans le processus de transition écologique souhaité, dont j’aimerais redire quelques mots en guise de conclusion à ce tour d’horizon dans le réel, avant de passer au « virtuel ».

Contrairement à certaines franges du « retour à la terre » des années 1970-1980, en France comme aux États-Unis[61], le mouvement ne prône pas le rejet des aires (péri-)urbaines, mais les appelle à changer radicalement de cap. Berg le suggère dès 1983 dans les colonnes de RTS : elles sont l'une des quatre composantes principales des biorégions, à côté des périphéries (suburbs), des zones rurales et de la wilderness. Plutôt que de les quitter, il faut « réduire leur impact environnemental » et « réintroduire une présence naturelle » en leur sein[62]. Le développement de Green City Programs incluant des aspects politiques (empowerment des quartiers, encouragement de leur autonomie), économiques (création de nouveaux emplois dans des activités éco-orientées telles l’installation de systèmes d'énergie renouvelable, les jardins partagés, les transports en commun) et culturels (mise en place de centres d'éducation populaire, de célébrations, etc.) en plus d'une nécessaire (re-)végétalisation les ferait passer du statut de prédatrices de ressources à celui de modèles pour les biorégions : en l’analysant avec un regard contemporain, il pourrait s’agir d’une solution concrète pour répondre aux défis, de plus en plus nombreux, posés par l'urgence climatique tout en incluant le maximum de « réhabitant-e-s » de la planète. Rien d’étonnant, dès lors, pour reprendre un entretien récent de Mathias Rollot, que des collectifs français centrés sur ces questions se saisissent en pratique aujourd’hui (« le faire biorégionalisme ») des outils imaginés par les californien-nes il y a cinquante ans comme une solution alternative au modèle de transition, rurale comme urbaine, promu par le « développement durable »[63].

Les meetings biorégionalistes online, pendant et après le COVID

On terminera cette présentation par un détour par le Web. À ce jour, il y a eu deux tentatives principales de récréer des rassemblements (Gatherings) internationaux sur le modèle de ceux des années 1980-1990 en ligne – en partie à cause du COVID, en partie grâce aux opportunités offertes par les dernières avancées technologiques.

La première ne s’est pas réellement concrétisée et a été menée en 2021 par de jeunes volontaires de la PDF réuni-e-s dans un Planning Group, avec le soutien de quelques figures historiques (David Haenke, Goldhaft…) ; il y a eu trois sessions Zoom, durant lesquelles a été diffusé un questionnaire pour pouvoir envisager d’éventuelles suites. L’analyse des réponses, qui a fait l’objet de la dernière réunion à ma connaissance, a montré que, sur un peu plus d’une trentaine de répondant-e-s, les trois-quarts avaient déjà participé à un Gathering biorégionaliste dans les années 1980-1990, contre un quart de potentiel-le-s primo-attendant-e-s ; les activistes plus âgés ont aussi décortiqué les réussites et les échecs des rencontres antérieures. Plus généralement, malgré le caractère anonyme de la restitution, les critiques adressées au courant – à tort ou à raison, anciennes ou récentes – semblent avoir été entendues, notamment concernant une moindre diversité et l’absence de relais générationnels[64]. A la question « comment envisagez-vous un futur biorégionaliste ? » les réponses ont varié énormément, des plus radicales aux plus conventionnelles[65]. Au final, ce Bioregional Planning Group n’a pas porté les fruits espérés. Mais le point qui me semble important de souligner est que, pendant ces trois séances, plusieurs voix se sont élevées pour demander de relever de nouveaux challenges, environnementaux comme sociétaux (meilleure représentation des minorités ethniques et de genre, connexions avec des causes telles Black Lives Matter, etc.) : une manière de poursuivre la tradition d'un mouvement inclusif, ancré dans le présent, tout en tentant de le faire connaître aux nouvelles générations et se tourner vers l’avenir.

Par contre, un Bioregional Regeneration Summit (BRS) a bel et bien eu lieu du 24 octobre au 4 novembre 2022. Il a été lancé par le Regenerative Communities Network (RCN), un réseau qui s’est officiellement crée en 2018 au sein du Capital Institute, organisation américaine vouée à mettre la finance au service d’une économie régénérative et plus juste. J’ai tenté d’en savoir plus et je m’excuse d’avance si cette partie contient de nombreuses approximations. Le siège officiel du RCN est au Costa Rica. D’après leur site Internet[66], 26 biorégions y sont représentées, dans huit pays (USA, UK, Costa Rica, Colombie, Mexique, Brésil, Peru, Chili, Nepal), ainsi que 78 autres structures.

Le RCN se présente comme un incubateur de

Pratiques collaboratives de réseaux biorégionalistes avec des individus et organisations impliqués dans des initiatives locales (place-based) visant une régénération économique, environnementale et sociale. Nous sommes une communauté en pleine expansion de personnes qui, tout autour de la planète, travaillent à une échelle biorégionale pour restaurer les sols, bassins versants, littoraux ainsi que les relations humaines[67].

Le BRS a été conçu pour permettre des « collaborations radicales » (radical collaborations) entre « réseaux, organisations, coalitions, gens » qui soutiennent des projets régénératifs « dans leurs biorégions et territoires », avec un maximum de « flexibilité, ouverture, dialogue, explorations »[68]. Il a été hébergé sur une plate-forme dédiée[69]. La plupart des groupes représentés se sont créés récemment. Dans un échange mail que j’ai eu avec une volontaire de la PDF, elle m’a révélé que

La fondation n’a pas été contactée pour ce sommet, mais [qu’elle a] pris le soin de contacter les organisateurs après, pour les mettre en relation avec différent-e-s figures historiques du mouvement biorégionaliste. Il y a une déconnexion majeure entre cette nouvelle génération de biorégionalistes et celles et ceux qui ont participé aux congrès dans le passé[70].

Deux exemples : à San Francisco, le groupe référencé sur le directory de la plate-forme hébergeant le summit s’appelle Terrain[71]. Il est dirigé par des trente-quarantenaires, issu-e-s en général du monde de la tech, l’ESS, l’économie green mais aussi de l’art et l’activisme. Ils et elles reprennent les définitions d’origine du courant, s’efforcent d’élaborer des cartes, rendent hommage aux « visionnaires » Berg et Snyder, mais affirment aussi leurs spécificités. D’abord, ils et elles ne semblent pas se sentir partie de Shasta, mais d’une autre biorégion :

Une biorégion est une aire culturelle et géographique définie par des limites naturelles. C’est l’échelle à laquelle nous travaillons : construire des systèmes et des outils ancrés dans le territoire. Le paysage économique, écologique et social que nous essayons d’améliorer est celui où nous vivons : la San Francisco Bay Area Bioregion[72].

Ensuite, leur réseau n’inclut que peu de contacts avec des groupes formés durant les trois dernières décennies du XXème siècle ; enfin, certaines pratiques diffèrent – et c’est là qu’on voit l’écart générationnel, non seulement dans le design du site Web : sont par exemple fournis des podcasts et une plateforme appelée Hylo, créée en collaboration avec Holo, une « cryptomonnaie alternative », qui propose gratuitement l’hébergement et des services aux communities qui le souhaitent.

Le deuxième exemple est le Bioregional Learning Centre du South Devon, au Royaume-Uni[73]. Il a été fondé en 2017, avec l’intention « d’établir des collaborations pour accompagner le Devon du Sud dans la résilience climatique sur le long terme ». Son site Internet précise que le groupe se situe « à l’intersection de l’économie, l’écologie, l’éducation, l’art et la culture »[74]. Le centre propose trois activités principales : des sessions théoriques autour du biorégionalisme lui-même ; des mapping et storytelling à propos d’un lieu ; des learning actions, consistant en un apprentissage par la pratique de terrain ; il coordonne aussi un projet de préservation des marais salés (saltmarshes). Comme pour Terrain aux États-Unis, je n’ai pu repérer que peu de connexions « historiques » (Cascadia Department of BIoregion) mais plutôt « nouvelles », y compris avec des partenaires institutionnels français tels l’Université Aix-Marseille[75].

Pour en venir maintenant au sommet lui-même, les principes des Gatherings antérieurs du mouvement semblent avoir été respectés. Déjà, l’évènement en ligne a été basé sur le principe de la gift economy – sans frais de participation mais avec un appel à don et rendu possible grâce à une subvention d’une fondation londonienne. La plate-forme sur laquelle le BRS a été hébergé recense à l’heure actuelle environ 1200 membres et se veut à la fois un espace d’échange et de mise en relation durable. Elle propose aussi une marketplace (« offres et demandes »). Une centaine de sessions Zoom (en anglais et en espagnol, dans plusieurs cas) différentes s’y sont déroulées pendant une dizaine de jours, comprenant des plénières, des Explorations (Bioregional Exchange, Funding, Personal Resourcing, Radical Collaboration, Tools and Processes…), des Hangouts (moments informels de discussion et de performances musicales ou artistiques) ainsi que « offres et demandes ». Quelques biorégions « historiques », dont Cascadia, ont fait l’objet d’une présentation, à côté de plus innovantes : par exemple, les Arctic Bioregions. Au premier jour, plus de 600 personnes à travers le monde avaient rejoint l’évènement, mais, selon les données que j’ai recueillies, chaque salle virtuelle a inclus au moins une dizaine de participant-e-s. Un nouvel événement est d’ores et déjà prévu en ligne pour 2023.

La tenue du BRS contraste avec les tentatives de la PDF mentionnées précédemment ; il semble également appuyer, une nouvelle fois, le constat par lequel j’ai commencé mon intervention, la vitalité actuelle du biorégionalisme à l’international, à une nuance près par rapport à l’affirmation de Sale concernant les États-Unis. La décrue des effectifs et relais militants outre-Atlantique, loin d’être inexorable, pourrait en effet juste être entendue comme celle des militant-e-s de la première heure. Reste cependant un vague sentiment de dispersion, ou mieux de déconnexion et dilution, dans une phase de renouvèlement du courant dans et à l’extérieur de son berceau nord-californien. Dès lors, peut-on vraiment raisonner en termes de « réussites » et d’« échecs » ? Quelles directions pour les deuxième et troisième « générations biorégionalistes », pour utiliser une expression large ? Comment (ré-)créer des liens, étudier les transformations ? Autant de sujets à débattre, quelques pistes à explorer que cette intervention, avec toutes ses limites et approximations, espère pouvoir ouvrir.

paolo.stuppia@univ-paris1.fr

Séminaire prononcé à l'Institut Momentum le 13 mai 2023

Notes :

[1] In Mc Ginnis, V. (Dir.). (1999). Bioregionalism. Routledge: 13-42.

[2] Je pense évidemment au travail de l’Institut Momentum sur le futur de l’Ile-de-France, mais aussi aux écrits de Thierry Paquot, Mathias Rollot, aux nombreux livres publiés par l’éditeur marseillais Wildproject, etc.

[3] Callenbach, E. (1975). Ecotopia. Banyan Tree Books.

[4] Sale, K. (2020, trad.). L'art d'habiter la terre. La vision biorégionale. Wildproject : 27

[5] Gaillard, A. (2014). Les Diggers. Révolution et contre-culture à San Francisco (1966-1968). L’Échappée.

[6] https://chcoalition.org/

[7] Voir Lombard, A. (1972). Le mouvement hippie aux États-Unis. Casterman.

[8] In Berg P. (dir.). (1978). Reinhabiting a Separate Country. A Bioregional Anthology of Northern California. Planet Drum Foundation: 218.

[9] https://www.planetdrum.org/overview_2011.htm

[10] In Masnovo, J. (1994). « Bioregionalismo. Parola di Berg », AAM Terra Nuova, 84: 9-13.

[11] www.metropolitiques.eu/Aux-origines-de-la-bioregion.html

[12] Voir François S. 2022. Les verts-bruns. L'écologie de l'extrême droite française. Le Bord de l'eau.

[13] Del Percio-Vergnaud, J.M. (2015). Quête du Graal postmoderne et temps des tribus. Matériologiques : 529.

[14] Ibid. : 76

[15] Rollot, M. (2018). Les territoires du Vivant. François Bourin.: 162-163.

[16] Publié ibid.: 122.

[17] Enregistrement vidéo inédit visionné dans les locaux de la PDF, San Francisco, 9 août 2019.

[18] Sale, K. (1985). Op. Cit.: 85.

[19] https://reporterre.net/A-San-Francisco-le-tambour-pour-la-Terre-se-fait-toujours-entendre

[20] Bouyxou, J. P., & Delannoy, P. (2009). L’aventure hippie. 10/18 : 59.

[21] Entretien avec Judy Glodhaft, Stanford, 30 mai 2018.

[22] Voir Terence, M. (2018), Beginner’s Luck. Dispatches from the Klamath Mountains. OSU Press.

[23] Entretien avec Judy Goldhaft, San Francisco, 3 août 2019.

[24] Berg, P. (2009). Envisioning Sustainability. Subculture Books: 43.

[25] Rollot, M. (2018). Op. Cit.: 123-124.

[26] Berg, P. (2009). Op. Cit.: 157.

[27] Rollot, M. (2018). Op. Cit.: 125.

[28] « Gros paquet surprise », publié grâce à une subvention d’un organisme dont Gary Snyder était membre.

[29] Berg, P. (2009). Op. Cit.: 157.

[30] Aberley, D. (1999). Art.Cit : 34-35.

[31] Rollot, M. (2018). Op.cit.: 128.

[32] Aberley, D. (1999). Art.cit.: 35.

[33] Entretien avec Brian Hill, San Francisco, 28 mai 2018.

[34] Art.cit.: 35.

[35] Rollot, M. (2018). Op.cit.: 128.

[36] Berg, P. (2009). Op. Cit.: 141.

[37] Don traditionnel dans et entre les tribus amérindiennes du Nord du continent.

[38] https://kawcouncil.com

[39] Pulse!, Winter 2023 : 3

[40] Ibid.

[41] In Aberley, D. (1999). Art.cit.: 21.

[42] House, F. (2018). « Introduction » In Harbingers of Recovery. First Quarterly Report to Stakholders: Mattole Restoration Council: 3-4.

[43] Ibid.

[44] https://www.mattole.org/about/

[45] House, F. (2018). Art.cit.: 6

[46] Entretien avec Jane Lapiner, Petrolia, 26 mai 2018.

[47] https://www.mattole.org/about/mission-history/

[48] De même que ce qui s’est produit dans certaines réalités françaises touchées par le « retour à la terre ». Voir par exemple.

[49] Entre autres : Terence, M. (2019). Op.cit.

[50] La fameuse Campaign Against Marijuana Plantation lancée dans les années 1980 par Ronald Reagan dans le cadre de la « guerre aux drogues », dont l’échec ouvrira la voie à la légalisation en Californie.

[51] Entretien avec Brian Hill, San Francisco, 28 mai 2018.

[52] Un mouvement demandant la privatisation de terres étatiques.

[53] Une résonance particulière dans l’actualité française, avec les projets de mégabassines.

[54] Lettre inédite de Peter Berg à Brian Hill. Archive personnelle, disponible sur demande.

[55] Make America Great Again.

[56] https://www.planetdrum.org/eco_ecuador.htm

[57] Traduit de l’espagnol par mes soins.

[58] https://www.planetdrum.org/eco_ecuador.htm

[59] Ibid.

[60] Ibid.

[61] Voir par exemple Hervieu, B., & Hervieu-Léger, D. (1983). Des communautés pour les temps difficiles. Néo-ruraux ou nouveaux moines. Éditions du Centurion ; Creagh, R. (2009). Utopies américaines. Expériences libertaires du XIXe siècle à nos jours. Agone.

[62] Berg, P. (2009). Op.cit. : 111.

[63] https://www.terrestres.org/2023/04/14/face-a-la-bataille-de-leau-lhypothese-bioregionaliste/

[64] Par exemple, réponse anonyme 1 : “Increase diversity in terms of background, community, identity, & more youth” ; réponse anonyme 2 : “ask “who isn’t there?””

[65] Par exemple, réponse anonyme 1 : “Carreer opportunities in the community service industries organized and supported through Bioregional Networks”; réponse anonyme 2 : “Parallel self-governance as the Old System shut down. Cultural rebuilding. Connecting us around strong values for caring for all Gaia’s inhabitants and systems”; réponse anonyme 3: “life without electricity”.

[66] https://www.regencommunities.net/about-us/

[67] Ibid.

[68] https://www.regencommunities.net/summit/

[69] https://bioregen.qiqochat.com/

[70] Échange e-mail avec Karie Crisp, 10 mai 2023.

[71] www.terrain.io

[72] Ibid.

[73] https://bioregion.org.uk/

[74] Ibid.

[75] Ces connexions restent à explorer.