La mélancolie du futur est de l’ordre du renoncement, c’est une acceptation douloureuse, mais créative, de l’impossible, de l’indisponible, de l’inconcevable dans un monde limité. Nous sommes dans une ère de la post-diponibilité, des quantités de ressources, d’expériences dont nous avions pu disposer sans limites dans le passé sont dorénavant hors d’atteinte, impensables. Il s’agit de se couper des systèmes, des attentes, des schémas pré-établis devenus obsolètes. Nous sommes la Génération Covid, la génération attentats, la génération metoo, la génération balancetonporc, la génération icantbreath, la génération blacklivesmatter, nous sommes la génération jamaissanselles, nous sommes la génération lgbtstandtogether, nous sommes la génération climat, nous sommes la génération des hashtags les plus déprimants mais aussi les plus motivants. Pour aller mieux nous avons juste besoin que le monde change.

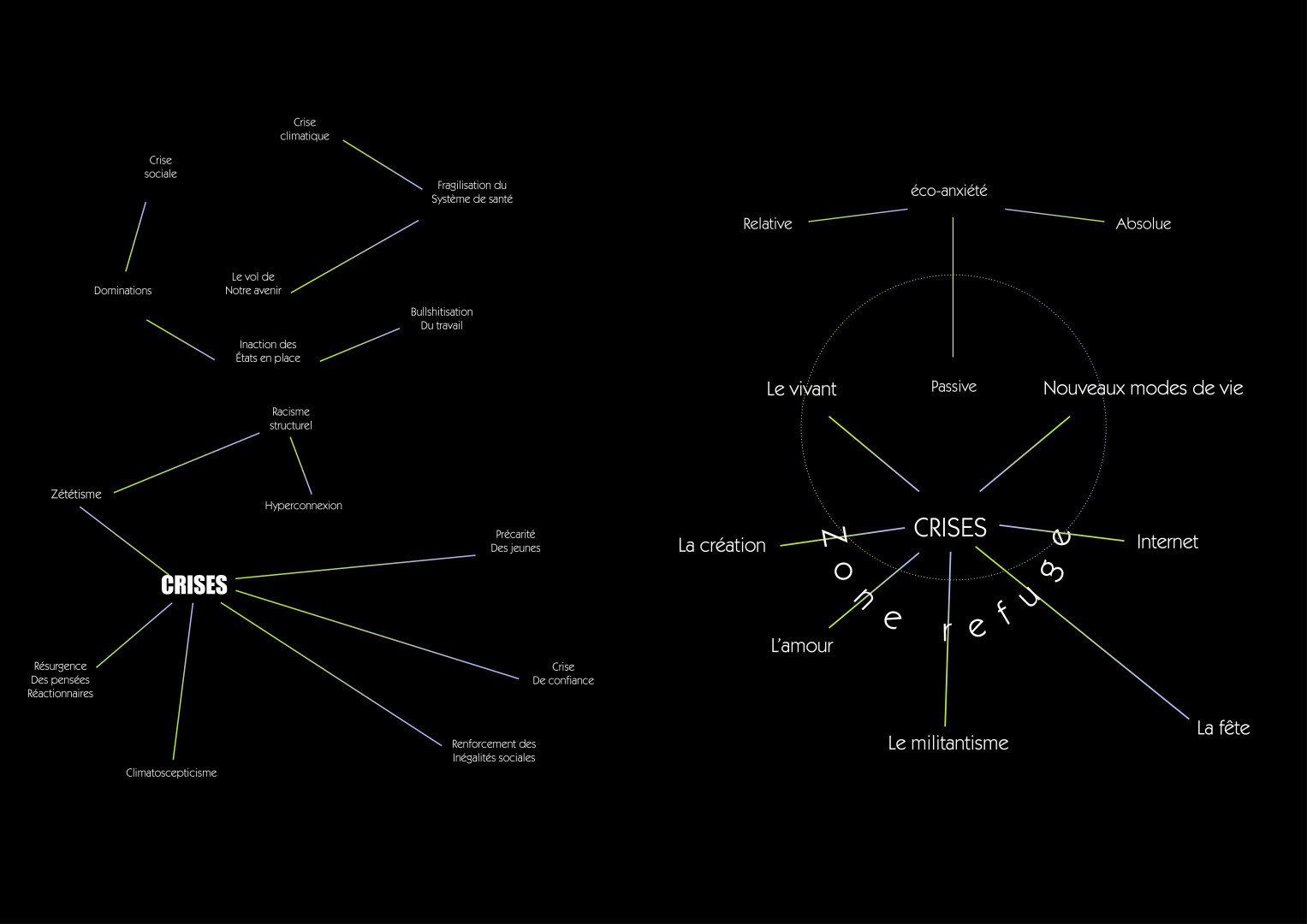

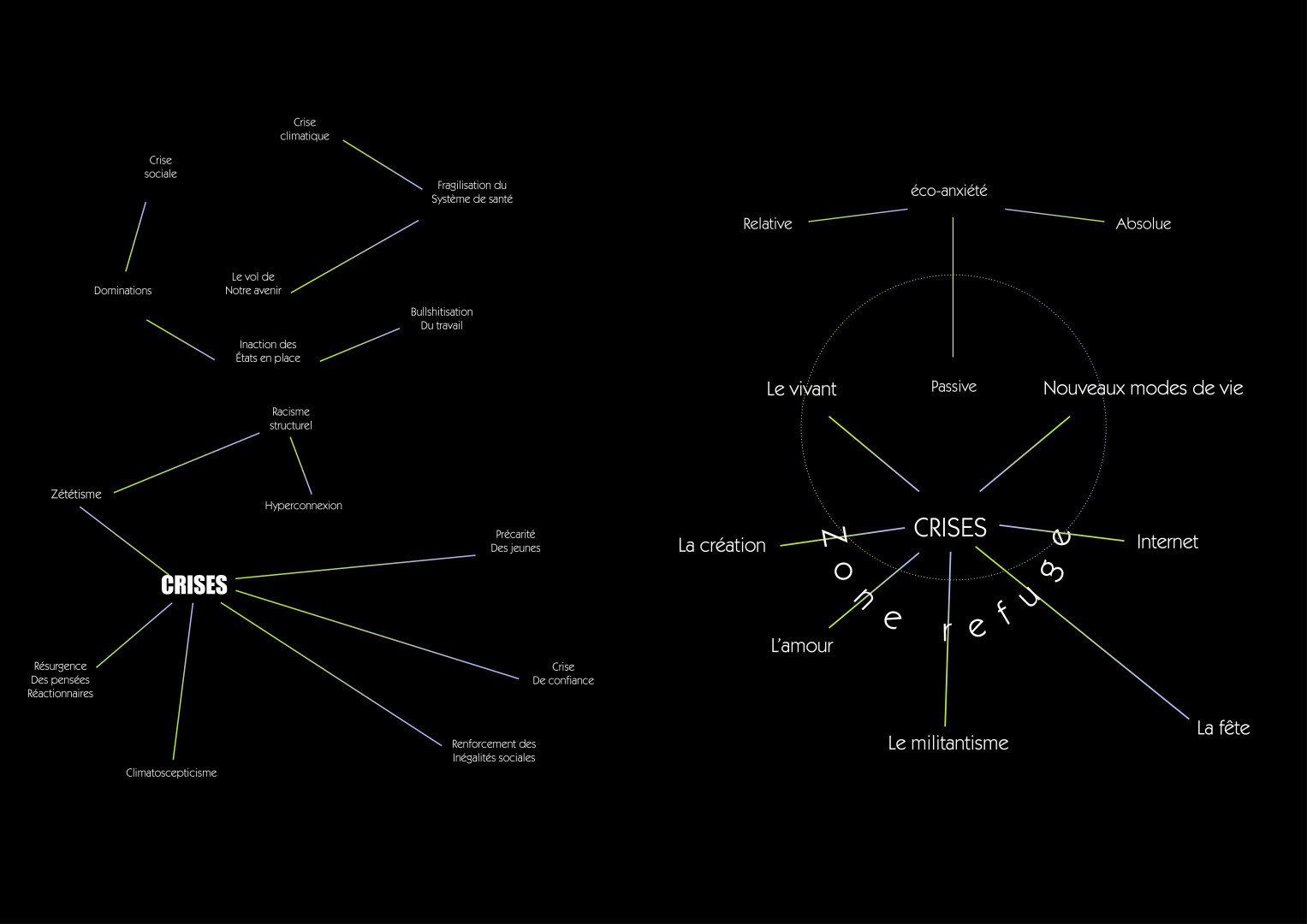

Cette époque, à la fois terrifiante mais tout autant fascinante, marquera peut-être une première. Les révolutions, souvent associées à des révoltes de jeunesse, permettront réellement de changer l'ordre établi si elles parviennent à se consolider. Il est temps de se réapproprier nos corps, de remettre du politique dans chacune de nos actions, il est temps de nous dire que nous ne sommes pas une anomalie, des marginaux du système, mais que nous sommes les créateur·ices, les testeur·ices du suivant. Chaque décision est un cas de conscience, chaque projet semble inatteignable. Acheter une maison (peut-être jamais), se marier (l’amour est trop « liquide »), avoir des gosses (engendrer des petit·es pollueurs·es). Il est globalement de plus en plus compliqué de se projeter, de savoir ce qu’il adviendra de nos vies tant les crises que nous traversons modifient le paysage, le décor. La crise sanitaire dont nous sortons tout récemment, du moins en Europe, n'est que le prélude à d'autres crises à venir, qu’elles soient sociales, politiques, économiques, psychologiques ou alimentaires. L’idée est de faire une sorte d’état des lieux. De dessiner une sorte de cartographie générationnelle en voyageant de thème en thème.

Déréliction des réalités

Qu’arrive t-il quand une société est en crise depuis plusieurs années, la crise devient elle la norme, le désespoir un leitmotiv ? La croyance et l’espérance en un futur meilleur se détériore. Notre époque est passée d’une confiance démesurée en l’avenir à une méfiance grandissante. D’après une étude du Crédoc, les jeunes entre 18 et 30 ans se disent inquiété·e·s par l’avenir de l’environnement à 32 %, par le réchauffement climatique à 41 %, par la disparition de la faune et la flore à 39 %, par le chômage à 17 %. Les jeunes des zones urbaines seraient les plus préoccupé·e·s par la dégradation de notre habitat terrestre, environ 75 % estiment que les conditions de vie sur Terre deviendront de plus en plus pénibles.1 No future ? La devise du mouvement punk aujourd’hui encore pleine de sens marque la réponse d’une génération face à un monde usé. Mais pour qui au juste cet avenir est-il annulé ? Nos aîné·e·s ? Les jeunes ? Tout dépend comment l’on perçoit les possibles.

Nous vivons dans une époque marquée par des passions de plus en plus tristes, impuissance et décomposition en sont les maux. Un manque profond de sens. Les générations de la crise, n’ont jamais connu le monde plein de promesses qu’ont connu nos aîné·e·s, nous sommes les arpenteuses et les arpenteurs d’un futur truffé de menaces. L’évolution de la planète et sa dégradation nous bouleversent intimement. Pourtant, il n’existe aucun consensus autour de l’écologie, c’est une problématique qui devrait tout·e·s nous rassembler, pourtant elle divise. La seule parade trouvée par les état-nation, le « développement durable », l’une des plus grandes blagues de notre époque. Le développement durable consiste à continuer de polluer au maximum en s’inscrivant dans les mêmes systèmes obsolètes. Se cadrer sur les mêmes pratiques de domination, prolonger l’appauvrissement des terres et de l’humain. L’indifférence de l'État-nation face aux enjeux politiques, mais surtout son inaction climatique tendent à décrédibiliser les paroles des scientifiques et empêchent véritablement les populations de pleinement considérer les enjeux, la gravité de la menace.

Pourtant, on l’aura vu avec la crise sanitaire que nous traversons qu’il est possible de mettre le monde sur pause, face à des faits extraordinaires des réponses conséquentes ont été appliquées, confinement, fermeture des frontières, mobilisation des entreprises, arrêt de l’économie. A quand un « Quoi qu’il en coûte. » version climat ? Les quelques temps de pause qu’a subi notre économie l’a aussitôt refait basculer dans l’hypercroissance. Une hypercroissance qui pèse sur la Terre et ses ressources. Il serait absurde et naïf de penser qu’une pause de quelques mois contribuerait à changer véritablement les mentalités. La plupart des états ont décidé de mettre en avant des sommes colossales dans leurs plans de relance. Au Canada a été annoncé un plan de soutien aux industries pétrolières, gazières et aériennes, en Chine l’usine du monde, 7 mille milliards de dollars pour relancer l’économie, en France le gouvernement prévoit un financement colossal pour Air France. Le plan de relance a d’ailleurs été critiqué par Greenpeace. Quoi de mieux pour dénoncer le greenwashing de l'État, peindre les avions d’Air France en vert. Les politiques néolibérales ont affaibli considérablement les droits sociaux et les engagements avancés lors des accords de Paris et des GIEC. Nous voici face au +2 degrés annoncés pour 2100, si d’ici là, la planète ne s’est pas encore effondrée. Pendant ce temps, les éco-anxieuses et les éco-anxieux tentent d’avancer dans ce flou ambiant.

Éco-anxiété

Si elle n’est pas diagnostiquée comme pathologique, l’éco-anxiété peut néanmoins entraîner des troubles cliniquement reconnus, des attaques de panique, des troubles anxieux, des dépressions épisodiques, des phases de burn-out, de stress, des difficultés à se concentrer, la sensation d’être enseveli·e sous un amas de mauvaises nouvelles. Pour le docteur Alice Desbiolles, qui a développé son livre sur l'éco-anxiété, selon ses observations notamment par les patient·e·s qu'elle a soigné·es, différentes typologies de personnes éco-anxieuses ont vu le jour ces dernières années. Le but n'est pas de faire état de pathologies ni de mettre des personnes dans des cases mais plutôt de relever les symptômes occasionnés par la destruction de notre planète, que l'on fasse l'expérience proche ou lointaine de cette destruction.

Il existe les personnes « éco-anxieuses relatives », elles sont inquiètes mais parviennent à garder le contrôle de leurs vies et réussissent à repousser leurs craintes, elles ne sont que peu submergées par des pensées inconfortables, leurs quotidiens ne sont que peu ou pas bouleversés. Globalement, ce sont des personnes qui restent en accord avec la société et les normes dominantes de cette dernière.

Une autre typologie concerne les personnes « éco-anxieuses relatives passives », elles sont dans l’adhésion à l’écologie pour le principe, respectent et comprennent les idées mais leurs modes de vie ne sont en aucun cas impactés. Cette typologie de personnes est d’accord avec les principaux constats mais subit de fortes difficultés à faire évoluer son quotidien et ses pratiques de consommation, tant au niveau alimentaire, qu’au niveau de la mobilité. Il existe chez ces personnes une forte aversion au changement, des difficultés à s’extraire d’habitudes rassurantes. Elles vont se confronter aux questions écologiques de manière mondaine, cependant leur implication restera très superficielle, l’idée étant de ne surtout pas se retrouver à la marge. Elles sont relativement enclines à laisser la main aux organisations et aux institutions pour changer notre société, mais préfèrent une certaine forme de passivité.

Enfin, il y a les personnes « éco-anxieuses absolues », elles ont de grandes difficultés à s’émanciper de leurs perceptions et de leurs émotions. L’expérience du monde est vécue sous le prisme de l’angoisse, de la rumination de pensées obsédantes et négatives. Elles ont tendance à se concentrer sur les événements extérieurs. On observe chez elles une inclinaison naturelle à la déprime, une douleur face à l’impossibilité de contrôler le cours des événements. Ce sont des personnes souvent hypersensibles pouvant faire preuve d’une forte empathie qui lesplacent parfois dans l’incapacité de s’épanouir au quotidien. Elles peuvent ressentir un mal-être profond, des pensées sombres voire suicidaires. Cependant ce sont des personnes pouvant faire preuve d’une grande force de transformation si elles parviennent à renverser et inverser la nature de leurs « émotions négatives »3. Cela peut se traduire par la volonté de changer radicalement de mode de vie, d’un fort désir d’abandonner d’anciens modèles au profit de nouvelles narrations. Une forte capacité d’invention et de création peut amener ces personnes à vivre une vie en accord avec leurs engagements et leurs idéaux.

En septembre 2021, je me suis penchée sur une étude publiée dans la revue The Lancet. Rédigée par l’Université de Bath en Angleterre, intitulée, La voix des jeunes sur l’anxiété climatique, la trahison du gouvernement et les atteintes à la moralité, un phénomène mondial. Cette étude a été menée du 18 mai au 7 juin 2021, elle est à ce jour l’enquête la plus vaste à l’échelle internationale sur l’anxiété climatique. Elle démontre les « fardeaux psychologiques (émotionnels, cognitifs, sociaux et fonctionnels) du changement climatique » comme étant un phénomène en expansion. Les données ont été collectées auprès de 10 000 jeunes de 16-25 ans de France, Finlande, Portugal, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Brésil, Inde, Philippines et Nigeria via la plateforme Kantar. Ces pays ont été choisis pour refléter les populations des pays du Nord et du Sud, représentant une gamme de cultures, de revenus, de climats, de vulnérabilités climatiques et d’exposition à différentes intensités d’événements liés au climat.

Ne se contentant pas seulement de données sur l’éco-anxiété elle se penche aussi sur la réception des jeunes des décisions des gouvernements. Les jeunes interrogé·e·s proviennent de différents pays et de tous milieux sociaux-culturels. Cette étude démontre l’existence d’une détresse psychologique liée au changement climatique, tant cognitive que comportementale.

L’anxiété climatique est rationnelle et n’implique pas une maladie mentale. Elle peut être vue comme une « anxiété pratique » ce qui amène parfois les gens à réévaluer leur comportement afin de répondre adéquatement aux menaces y compris l’incertitude. L’anxiété liée au climat implique de nombreuses émotions : inquiétude, peur, colère, chagrin, désespoir, culpabilité et honte comme espoir. Des sentiments complexes et parfois contradictoires apparaissent régulièrement et sont amenés à fluctuer face aux événements personnels et mondiaux. Les personnes interrogées dans tous les pays ont fait état d’une grande inquiétude, près de 60 % déclarant qu’elles se sentaient très ou extrêmement préoccupées par le changement climatique (moyenne de 3,7 sur une échelle de 1 à 5. Plus de 45% ont déclaré que leurs sentiments à propos du changement climatique avaient un impact négatif sur leur vie quotidienne. Ceux-ci varient selon les pays, mais les niveaux étaient élevés dans l’ensemble. Les pays d’Europe du nord, le Portugal, qui a connu une augmentation spectaculaire des incendies de forêt depuis 2017 ont montré le plus haut niveau d’inquiétude.

Solastalgie

La notion de solastalgie décrit un état existentiel, une perte graduelle d’un environnement, voire d’un milieu aimé. Ces émotions s’accompagnent d’un sentiment de désolation et d’impuissance. Inventée par Glenn Albrecht et théorisée dans son essai Les émotions de la Terre, la solastalgie est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par l’expérience de la perte ou de la transformation d’un lieu aimé, elle est particulièrement connectée au dérèglement climatique et l’anthropisation engendrée par le capitalisme. C’est en 1688 que naît le mot nostalgie, inventé par Johannes Hofer, c’est la traduction latine du mot allemand « heimew » qui signifie « la douleur pour la maison ». La nostalgie est associée au regret et au désir de lieux ou de périodes où l’on s’est senti·e bien mais qui ne sont plus. Il existe donc une dimension temporelle, un regard rétrospectif sur le passé, ou encore un désir sentimental d’être connecté·e à une période passée perçue positivement.

L’adolescence semble durer plus longtemps que prévu, nous sommes devenu·e·s des adulescents, jamais nous n'aurons accès à une quelconque forme de stabilité ni ne feront pleinement partie de la société. Après tout, la société ne veut pas de nous. Nous vivons dans la crainte d’un certain nombre de menaces, l’appréhension du monde consiste à éviter les pièges et à sortir indemnes des dangers à venir. Les temps actuels ne sont pas propices au désir mais à la survie d’individus sur d’autres. La liberté est accordée à celle ou celui qui domine, son propre corps, son temps, ses angoisses, ses liens et les autres. Mais il s’agit visiblement davantage d’une forme d’autonomie qu’une réelle forme de liberté, une autonomie-domination qui suppose d'asservir suffisamment de personnes pour qu’elles puissent nous servir et satisfaire nos envies.

J’ai le sentiment que les anciennes générations ont vécu en plein délire, un délire de possession, de domination, dans l’illusion qu’elles pourraient jouir de tout encore longtemps, que tout serait illimité. Il est délirant de penser que les ressources sont illimitées, de bâtir des stratégies d'état sur le choc et la domination des plus faibles, de la Terre, des animaux, du vivant de manière générale. De nous avoir inculqué ce binarisme ambiant, homme/femme, nature/culture. On nous a élevé·e·s dans ces systèmes délirants, on nous a appris à rêver de métiers devenus complètement obsolètes. Nos aîné·e·s ne peuvent pas réellement comprendre le nihilisme qui nous habite, nous sommes face à des interrogations auxquelles ces générations n’ont jamais été confrontées. Elles ne se sont pas demandé si l'eau viendrait à manquer, s' il était concevable de procréer dans un monde de moins en moins accueillant. Ces générations ont-elles saisi que leurs mode de vie auraient des répercussions sur l'avenir de notre planète, la jouissance des trente glorieuses leur a-t-elle fait réaliser l'ampleur des dégâts à venir ?

Mais ces boomers sur lesquels l’on s’acharne souvent sont sûrement victimes du principe d'amnésie générationnelle. Cela correspond à un principe en biologie de la conservation stipulant que chaque génération considère comme le point de référence initial d'un écosystème celui qu'elle a connu depuis sa naissance. Ce qui conduit généralement à une anthropisation et une perte de biodiversité de plus en plus importante, la nouvelle génération prenant généralement appui sur l'état détérioré du monde qu'elle a toujours connu.

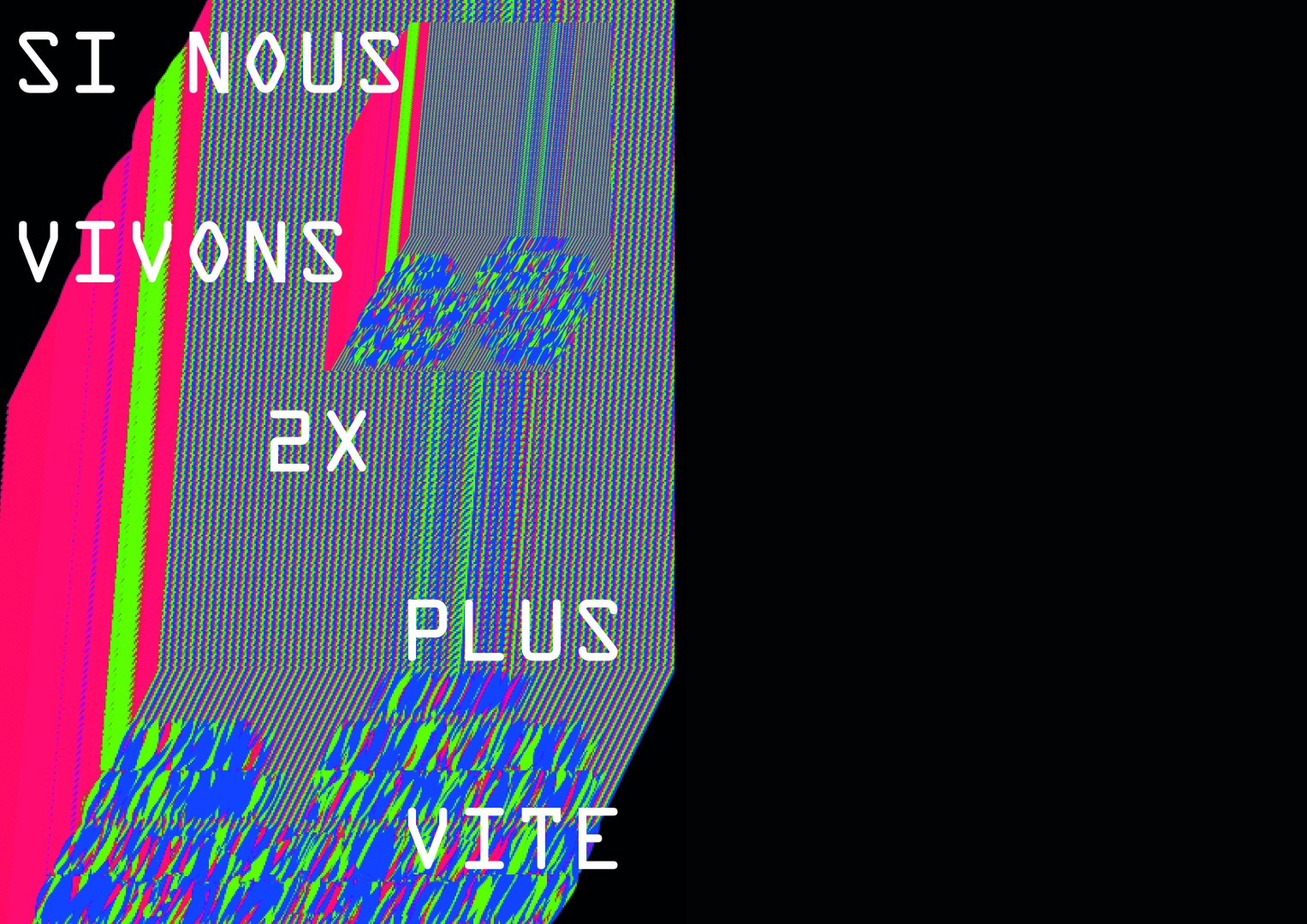

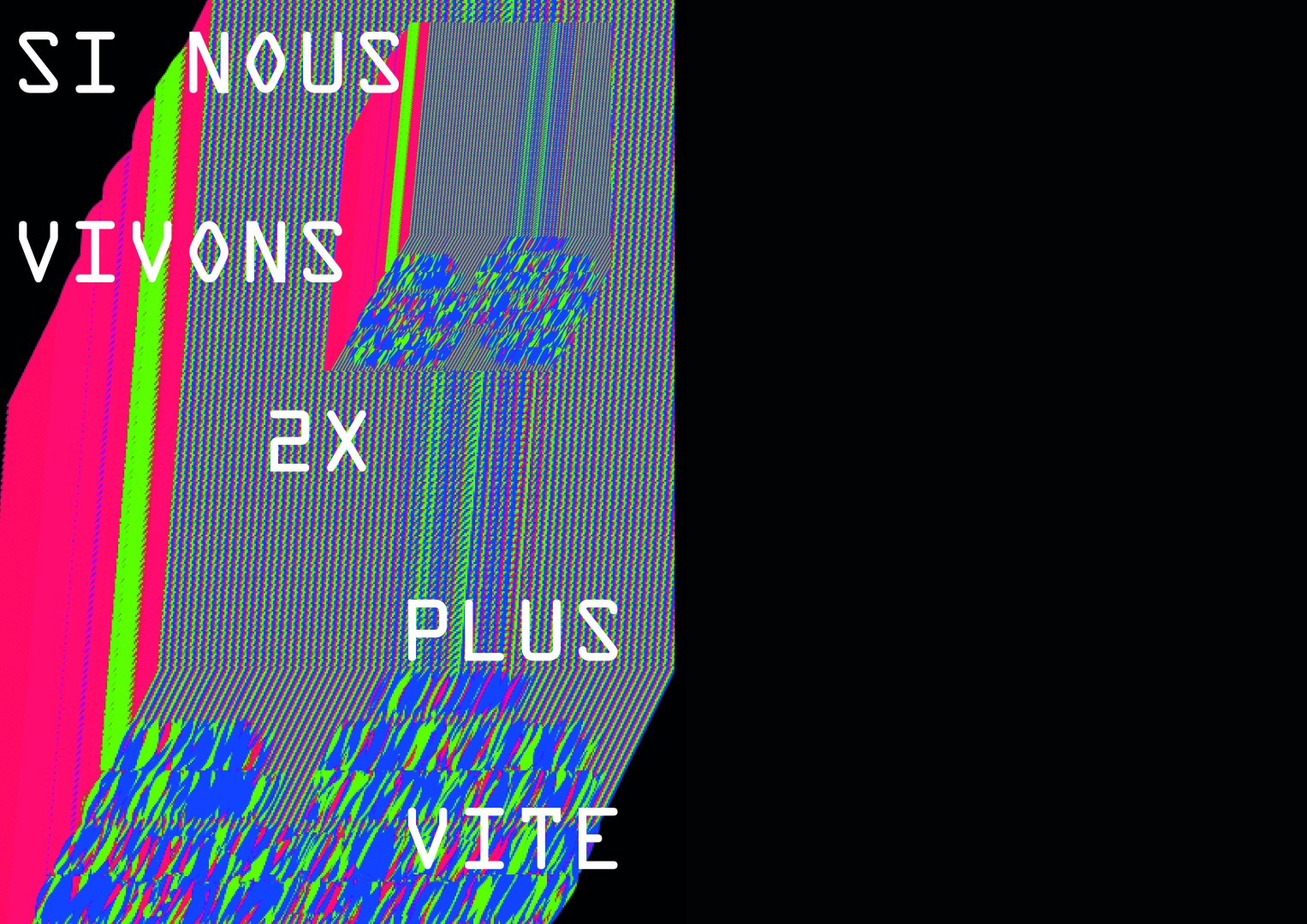

Nous savons de moins en moins ce que nous allons faire de nos vies, nous vivons de plus en plus au jour le jour. En fait, on est tellement stressé·e·s et désespéré·e·s qu’il est presque impossible de se poser pour réellement se projeter. La jeunesse n’est plus véritablement insouciante, les activités et le divertissement viennent tempérer notre peine et nos douleurs, on se demande à quoi bon faire des études si nous n’avons plus d’avenir. Nous avons conscientisé le fait que la menace pouvait surgir partout, que l’on pouvait se faire descendre pendant un concert avec des ami·e·s, qu’on pouvait perdre un bras, un oeil à cause des LBD, qu’on pouvait contracter une dépression en restant confiné·e·s dans nos petites chambres d’étudiant·e·s pendant des mois. Nous sommes coincé·e·s et pour de bon. Nous vivons des lendemains tragiques chargés d’interrogations angoissantes.

On étouffe

Il faut briser les structures coloniales qui persistent dans notre décor quotidien. Certain·e·s personnes souhaitent l’effacement de personnalités racistes de l’histoire pour leurs actes et leurs propos. Il ne faut pas voir la « cancel culture » telle qu’elle est nommée comme une volonté de réviser le passé mais plutôt d’une culture de la responsabilité. Il s’agit plutôt de rétablir l’histoire et de l’écrire sous le prisme de différentes visions et positionnements, reconnaître autant l’histoire de celle ou celui qui a opprimé que celle ou celui qui a été opprimé·e. Les débats récents sur les noms des rues et la persistance de certaines statues de personnages racistes de l’histoire, devraient être encadrés. On pourrait mettre en place des plaques commémoratives et déterminer l’ancrage historique, il s’agit de re-contextualiser. Berlin ne serait pas la même si l’on avait effacé tous les témoignages du nazisme, il est important de laisser les ruines sombres du passé là où elles sont pour ne pas oublier.

L’idée de «gouverner la ville numérique» est une des tournures les plus radicales de l’évolution de nos sociétés. L’Occident est marqué par une autocratisation du pouvoir, la surveillance est de plus en plus généralisée. Les années 2000 peuvent se définir comme une période importante dans l’histoire des état-nation, depuis 2008 la moitié de la population mondiale vit désormais en ville, en 2007 l’Iphone est lancé, on assiste à la création de nombreuses plateformes de services, telles que, Airbnb en 2008, Uber en 2009. L’expérience de la ville se modifie, le décor se digitalise, nous devenons en permanence joignables et connecté·e·s à internet, mais surtout, le smartphone devient l’intermédiaire de la consommation urbaine, les applications se développent de plus en plus, les smartphones permettent également à quiconque de devenir journaliste du quotidien, reporter du monde, de sa vie personnelle, mais aussi des injustices et de la violence qu’il suffit de filmer et de partager au reste de la toile, notamment sur les réseaux sociaux. Le numérique marque une rupture avec l’avènement du Big Data. Les données deviennent le nouvel « or noir », elles acquièrent une valeur croissante, en retour, elles en génèrent d’autant plus, toutes nos pratiques deviennent traçables, interprétables et anticipées, elles circulent entre et autour de nous et prolifèrent. L’ubiquité de l’informatique se déploie grâce à la miniaturisation de ses infrastructures, la diminution de plus en plus avérée des coûts de stockage, l’augmentation et la rapidité de la puissance de calcul. En ville, les capteurs sensoriels analysent le stress.

L’informatique se diffuse de toute part dans l’espace urbain, Google a photographié les moindres recoins du globe. On peut de plus en plus capter, mesurer, enregistrer et analyser ce qui se passe, presque partout. Calculés, compressés par des algorithmes, ces indices sur les pratiques des citoyen·ne·s fournissent de nouvelles représentations urbaines. Une transmission en temps réel, un flux continu d’informations de toutes sortes d’activités et d’interactions devient analysable. La ville peut désormais se représenter par la seule analyse de ses activités. La sécurité est un des points les plus importants des villes numériques, un moyen de protéger les habitant·e·s qui peut très vite se retourner contre la volonté première de protection. C’est une réponse sécuritaire et pragmatique aux attentats, au crime organisé, aux trafics, aux violences, aux événements de piratage, qui risquent de se multiplier, aucun système n’est parfaitement infaillible et à l’abri des attaques. Le projet de « safe city » nourrit les espoirs de bon nombre de dirigeant·e·s, les États-Unis sont parmi les premiers à emboîter le pas à la suite des attentats de 2001. La chute des tours du World Trade Center marque une rupture fondamentale dans le monde occidental, elle enclencha une perte totale de repères.

L’égalité dans un monde en ruines

La ville « moderne » allégorise sans cesse la masculinité triomphante, rapide et aérodynamique. L’influence du béton et du verre dans l’architecture de nos villes est symbole de transparence, de visibilité et de contrôle orwellien des corps. Il paraît évident qu’il existe une relation entre domination de la nature et domination des femmes, les mécanismes sont d’ailleurs semblables, désignables par les mêmes termes, domination, infériorisation, exploitation, oppression, dévalorisation. Un dualisme ambiant, de l’ordre du schéma psychique, opère tangiblement sur la façon dont nous occupons la ville. L’expérience de la ville est une expérience genrée, il y a des expériences masculines et des expériences féminines de la ville, elles peuvent être alourdies par d’autres facteurs tels que la classe, la couleur de la peau, la validité. La place des femmes dans l’espace public demeure floue, dans les imaginaires un homme public est un homme de pouvoir tandis qu’une femme de l’espace public est une prostituée.

On observe une dichotomie dès le plus jeune âge, les équipements des villes sont majoritairement utilisés par les jeunes-hommes tandis que l’on apprend très vite aux jeunes-femmes à faire attention à certains quartiers, à ne pas courir seule dans des endroits isolés, on nous dit de faire attention aux vêtements que l’on porte dans les transports en commun et d’être constamment sur nos gardes, on s’extirpe d’une soirée pour éviter le black out sous GHB, on fait une croix sur les transports en commun et son lot de frotteurs et finalement lorsque l’on prend un VTC pour rentrer en sécurité, on risque autant les remarques sexistes et déplacées que l’agression sexuelle. En France et partout dans le monde, de nombreuses femmes ont été agressées sexuellement par des conducteurs de VTC, notamment Uber qui a fermé les yeux sur bon nombre d’agressions. La ville est faite par et pour les hommes.

Les femmes ont toujours été assimilées au naturel et à l’impur, et dans l’histoire des mouvements et des luttes, pour l'environnement les militant·es sont historiquement des militantes, on peut citer Three Mile Island en Pensylvannie, le camp de Greenham, occupé pendant 19 ans, érigé contre l’installation de missiles nucléaires sur la base Royal Air Force en Angleterre... On peut citer aussi les récentes marches pour les femmes dont les slogans féministes entrent en résonance avec ceux des marches pour le climat, bref il y a véritablement un éco-féminisme qui s’accentue au gré des manifs, unifiant et intensifiant les différentes luttes éco-sociales. Loin de jeter la faute sur les hommes et loin d’oublier les actions menées par de nombreux hommes, on peut affirmer que certains traits dits « masculins » les rendent davantage responsables de la destruction de la planète, beaucoup de comportements dits « virils » ont un impact négatif au niveau écologique. Avoir une grosse bagnole, une grosse montre, être à la tête d’une grosse entreprise, se déplacer régulièrement pour sa boite, entre vols intérieurs et rendez-vous d’affaires aux quatre coins de la planète, avoir un nombre important de personnes travaillant pour soi, souvent pour des « bullshit jobs ».

La thèse d’Anselm Jappe à propos du béton est intéressante. Il estime que le béton représente le matériau de la logique capitaliste, « il est le côté concret de l’abstraction marchande », sa monotonie a peu à peu liquéfié les architectures traditionnelles au profit d’une uniformisation architecturale du monde, notamment celle des grandes métropoles. Le béton est le matériau de la ville, des grands ensembles et de la « modernité ». Sa réalisation simple, liquide, amorphe et polymorphe est facilement réalisable, il n’a aucune forme propre mais peut au contraire toutes les épouser, peu de qualifications très techniques sont nécessaires à son utilisation. C’est un matériau capable de s’adapter à la plupart des climats et contraintes de construction.

ll est temps de déconstruire notre idée de liberté qui se manifeste par l’obsession d’être détaché·e, sans liens, réinterpréter l’idée de l’autonomie. Aller vers une troisième voie, vers la construction d’identités souples, c'est-à-dire non binaires, libres de changer au gré de leurs envies, fluides et nomades. Avoir conscience que tout est vivant. L’issue serait du côté du changement, un basculement vers un nouvel art de vivre. Il faut changer la vie avant de changer la ville, c’est un travail d’ordre philosophique, repenser notre rapport au monde, à la société dans une écologie, au sens large, donc. Ouvrir de nouveaux horizons collectifs enthousiasmants qui permettront peut-être de soigner la mélancolie du futur, prendre le parti de la vie, choisir l’avenir. Bâtir une ville paritaire, tournée vers le soin. Il s'agit de souligner l'interdépendance et la vulnérabilité de tout·e·s, de valoriser les métiers au cœur du soin, que ce soit l'éducation, la santé, le social. La lutte écoféministe aussi permet de transcender la situation. Lorsque l'on trouve les mots afin de sortir d'une certaine forme de mutisme, on se transforme et le paysage se modifie.

Totale antithèse des mouvements réactionnaires pro-vie, on peut citer l’église pleine de second degré Church of euthanasia, à traduire en français par l’église de l’euthanasie crée en 1992. Elle voit l’humain comme une espèce invasive dont il faudrait se débarrasser pour le bien de la planète et la préservation de l’environnement. Les slogans revendiqués dans différentes manifestations/happenings, également repris dans les textes de la révérend trans Chris Korda artiviste et DJ sont empreints d’une certaine misanthropie véhémente. Des injonctions au suicide telles que « Save the planet kill yourself » , on peut aussi relever « Human extinction while we still can », « Eat a queer foetus for Jesus », « Eight Billion Humans Can’t Be Wrong ». La Church of euthanasia démontre un intérêt pour la tragédie humaine en cours, l’idée de la disparition de notre civilisation, puis de notre espèce. L’égoïsme ambiant conduit à la condamnation des possibilités de vie de notre propre descendance. Cette église fictive est l’occasion de se questionner sur l’inaction des anciennes générations, et de la fuite de leurs responsabilités vis-à-vis de l’avenir de notre planète. Il s’agit de préparer nos excuses pour les générations futures et de constater que nous avons échoué à faire de la planète un monde encore vivable. Qui aimerait dire à ses enfants, « je le savais mais je n’ai rien fait » ? Personne, pourtant le panorama que l’on peut établir de la situation actuelle laisse penser qu’il s’agira bel et bien de s’excuser auprès des prochaines générations qui seront encore davantage touchées que les millenials. Dans la mélancolie du futur, il y a l’idée de l’impossibilité de devenir parent.

Internet, bulle rassurante au milieu du chaos

Depuis quelques années, à l’aube du minitel et d’Arpanet, nous sommes passé·e·s du simple besoin d’informations qui consiste à mettre en relation des personnes et des événements, à un besoin de communication, c’est-à-dire à un échange d’informations entre les individus. Pour finalement aller vers un besoin de télécommunication en s’affranchissant de toutes contraintes spatiales. Nous sommes donc passé·e·s d’une connexion limitée et sédentaire (ligne téléphonique, bas-débit et système forfaitaire) à une implantation massive d’outils mobiles connectés dans notre environnement, notamment depuis l’expansion de la 3G, puis de la 4G et peut-être prochainement assisterons-nous à l’installation de la 5G, au coeur de nombreux débats. La connectivité et l’interaction entre toutes ces interfaces se développe très vite, rendant nos terminaux de plus en plus smart, et leurs contenus de plus en plus liquides. Tout ce qui était lent, presque statique au cours des deux derniers siècles s’est peu à peu accéléré, à tel point que la vitesse du changement compromet la solidité du monde que nous percevons. Il va donc falloir passer du monde des solides au monde des fluides. La multiplication des écrans dans nos vies (plus de 5 écrans en moyenne par foyer français) et la notion de multitâche, nous montre à quel point ces interfaces ont modifié notre paysage affectif.

Les jeunes sont principalement touché·e·s, nous passons beaucoup d’heures sur nos smartphones, naviguant dans un flux illimité de ressources et d’informations, scrollant sur différentes plateformes d’affilé. L’hyper-connexion gagne de plus en plus de monde, les anciennes générations ne sont pas épargnées, elles passent aussi plusieurs heures à faire du multi-écrans. Cette connexion est symptomatique de cette volonté croissante dans notre société d’être toujours connecté·e, toujours joignable et de ce fait, disponible à tout moment. Des travaux confirment d’ailleurs qu’internet est devenu un outil quotidien indispensable pour 83 % des internautes européens qui déclarent ne pas pouvoir vivre « sans au moins une activité en ligne », par ailleurs 32 % estiment qu’ils ne peuvent pas se passer de messagerie électronique et de ce fait 96 % déclarent pratiquer moins souvent une autre activité à cause d’internet. Internet est devenue une sorte de bulle rassurante au milieu du chaos. Nous sommes une génération triste aux images esthétisantes. Face à la catastrophe, il convient de se plonger dans ce flux continu de belles images afin de survivre. Des images qui nous nourrissent autant qu'elles nous détruisent, qui nous valorisent de même qu'elles nous dévalorisent.

Les images sont devenues décevantes,

pourtant elles parviennent encore à nous enchanter, nous faire rêver. Les émoji, les gif, les mèmes sont devenus le langage d'une jeunesse désenchantée. C'est un langage émotionnel permettant de rendre nos échanges plus vivants. Contrairement à ce qu’avaient prévu les futurologues du passé, la pénétration de l’innovation technologique dans l’environnement quotidien n’implique pas que le comportement humain doive se conformer aux nécessités de la rationalité technique, de ses cadences, de sa tendance à codifier les langages et à dématérialiser les relations. Les écrans sont addictifs parce qu’ils nous permettent d’entrevoir une autre réalité. Les nouveaux objets que nous utilisons se présentent comme des entités hybrides à mi chemin entre plusieurs pôles. Entre le monde matériel des choses et l’univers immatériel des flux d’informations. Entre un monde réel ayant une consistance physique et un monde virtuel, fruit de subtiles simulations. L’objet a toujours reposé sur le principe de double nature, celle d’objet prothèse qui vient alors augmenter à des fins précises nos capacités physiques et biologiques et celle de l’objet signe, support signifiant de signifiés potentiels. Cependant le rôle de prothèse accordé aux ordinateurs et aux Smartphones semble évoluer, ces objets communicationnels viennent s’enraciner sur nos corps. Avec internet nous ne sommes jamais seul·e·s, cette présence digitale donne de l’assurance, le sentiment d’être apprécié·e par une communauté aussi immatérielle qu’elle puisse être. Sur internet, il y a également la peur de ne surtout rien manquer. Il faut être présent.e, partout, tout le temps. Les réseaux sociaux donnent l’illusion d’un contact permanent. En rafraîchissant systématiquement les pages de nos réseaux, on alimente le syndrome FOMO, Fear of missing out, à traduire en français par la peur de rater quelque chose. S’éloigner alors de toutes ces interfaces conduirait à l’idée de se réapproprier sa vie.

Le verbe anglais to rave se traduit en français par « délirer », « divaguer » ou « s'extasier ». Le terme « rave » est utilisé pour désigner une fête dès les années 1960 à Londres par les descendant·e·s des immigrant·e·s venus des Caraïbes. Il est ensuite repris dans les années 1980, lors de la naissance de l'acid house à Chicago et en Grande-Bretagne. L'origine du mot rave est issu de l'ancien français « raver », variante du terme « resver » qui donna en français les concepts rêver et rêve.

J’ai tendance à considérer l’épidémie dansante de 1518 comme la première rave-party du monde. Le 12 juillet 1518, des personnes désespérées, empoisonnées, se mettent à danser sans s’arrêter, sans pouvoir s’arrêter, comme possédées. En sueur, en transe, elles dansent jusqu’à la chute, jusqu’à la mort. Elles semblent prises d’une sorte de mal étrange et contagieux, c’est une danse qui finira par rassembler des milliers de personnes et durera plusieurs jours. C’était il y a plus de 500 ans.

La fête, notamment la rave, sont des parenthèses dans nos vies. Elles nous permettent de nous rassembler, de s’évader ensemble et d’expérimenter des manières de communier, par la danse, la musique et l’art. La nuit est un lieu de lutte et de transformation. La teuf est un échappatoire aux manque de projections, c’est une manière de ressentir pleinement l’instant présent. Il y a des Nuit Debout dans lesquelles l’on refuse d’aller se coucher contre un gouvernement oppresseur. Rester debout la nuit c’est s’opposer à l’idée d’un corps qui se recharge en énergie, un corps comme force de travail, force de travail du capitalisme. Il y a des nuits en plein jour comme la Love Parade qui rassemble des milliers de danseuses et de danseurs dans un message de tolérance, de paix et d’amour. Il y a des nuits sans fin qui se déploient sur plusieurs jours, elles désorientent et émerveillent. Il s’agit de trouver des lumières dans la nuit, de retrouver de l’égalité, de voir et d’interpréter les choses autrement que ce qu’elles sont le jour. Il y a des free-party, dans lesquelles il existe une véritable esthétique post-capitaliste, post-apo, une véritable esthétique de fin du monde faite de vêtements militaires, de t-shirts déchirés, de rangers boueuses, de gros pulls en laine bariolés, de bric et de broc, d’objets de récupération, de rebuts de la société de consommation. On se déconnecte, on décide de piétiner le monde d’avant, de danser sur ses ruines. Danser l’apocalypse, raver, rêver, pour oublier que l’extinction est proche, on plonge, la tête dans les caissons de basses pour ne pas entendre le monde s’écrouler pour de bon. La foule, le groupe permet de conjurer le sort, de transcender la situation, la fin du monde devient esthétisante et hypnotisante.

La rave est une expérience de désorientation physique et mentale. Cette notion de désorientation devient créative, la musique est un des biais par lesquels l’errance est possible, de même que le clair-obscur, le tamisé-lumineux, le ténèbre-néon, le stroboscopique-fixe, autant d’effets visuels et d’expériences cognitives provoqués par l’espace dans lequel on danse et l’espace dans lequel on chill. Le coin chill est généralement un espace d’entre-deux, l’espace dans lequel on se repose, où l’on débat, on l’on échange avant de retourner fouler la piste de danse. C’est une approche sensible de l’espace, une expérimentation du terrain connu parce qu’il est dans l’imaginaire, de l’idée que se l’on fait de l’industrie et de l’usine. Dans une warehouse, on danse dans un lieu où des personnes ont travaillé de manière quasi mécanique, suivant des cadences parfois totalement folles et inhumaines. Le passé et le présent se superposent à mesure que l’on frappe le sol au rythme de sons froids et répétitifs. Pourtant ce froid devient réconfortant et il se joue un dialogue entre le lieu et le son, entre le passé de l’usine et le présent de la fête. C’est peut-être ça que l’on a ressenti à la chute du mur de Berlin, lorsque l’on explorait les lieux abandonnés où des fêtes s’organisaient pendant plusieurs jours, dans des usines désaffectées, des bunkers aménagés, des hangars, des caves, des châteaux hantés, le tout sans toilettes, ni miroirs. On avait l’impression que les ouvrières et les ouvriers venaient de quitter les lieux, que l’action venait tout juste de s’arrêter. Berlin était devenu un immense terrain de jeu et offrait la possibilité de cette exploration. Il était possible de créer son espace du jour au lendemain, sans autorisation, des clubs ouvraient, des fripes, des galeries d’arts se formaient, on donnait une nouvelle vie aux ruines de l’histoire.

Architecture post-capitaliste

Depuis quelques années la plupart des architectes ont vu leur budget diminuer et se sont donc tourné·e·s vers des projets moins onéreux. Cet intérêt, survenu suite à des contraintes s’avère très prometteur et donne lieu à des constructions créatives et respectueuses de l’environnement. De plus, les nouvelles générations ont de moins en moins accès au logement, encore moins à la propriété. Les maisons Domexpo, et Kaufman ne nous font plus rêver, acheter ses meubles chez Ikea non plus. Le langage immobilier est affligeant, l’utilisation d’adjectifs cache-misère pour masquer la vérité est le révélateur d’une impasse, c’est un marché qui ne propose plus que des passoires thermiques complètement merdiques et hors de prix, « charmante kitchenette », « studio petit mais fonctionnel », autant de mots utilisés par les marchand·e·s de sommeil et de misère. Les étudiant·e·s sont coincé·e·s dans des pièces quasi borgnes dans lesquelles il serait parfois plus envisageable de déféquer sur le palier plutôt que dans le pauvre sanibroyeur parfois installé sous l’évier de la cuisine, peut-être se trouve t-il à cet emplacement histoire de rappeler que le budget est tellement serré que la seule subsistance accessible aura autant de goût que des excréments.

Sur les failles juridiques naissent les projets de tiny house, des micro-maison très confortables, il y a aussi les kerterre construites à l’aide de mèches de chanvre trempées dans la chaux, il y a les earthship, à traduire par vaisseaux terrestres, bâtis avec de vieux pneus, des bouteilles de verre, les maisons autonomes. Énergétiquement parlant, ce sont des habitats qui deviennent vivants parce que les habitant·e·s qui y évoluent comprennent la complexité de fonctionnement de leurs refuge. Certain·e·s décident d’aller vivre en pleine forêt, dans des yourts, des dômes géodésiques, d’autres plaquent le confort et partent en camion, en vélo. La vie en squat attire de plus en plus, les hameaux se constituent de groupes d’ami·e·s, on apprend à vivre ensemble.

Notre génération marque un point de basculement, de la continuité des modes de vies contestataires et hippie, il y a l’envie d’inventer le monde de demain, la nécessité de s’orienter vers des constructions vertes et autosuffisantes. Les nouveaux projets qui voient le jour ces dernières années tentent de nous convaincre qu’il faut pouvoir se dispenser de l’indispensable, d’accéder à la propriété sans être propriétaire, d’inventer un nouvel art de vivre qui balaie toutes les réticences et révèle des possibilités et des qualités inédites. Dignité sociale et humaine comme alternatives, face à un monde où la signification des images que nous percevons nous échappe parce qu’elle est ambiguë, multiple, fake. On peut décider de se la jouer minimaliste, vivre avec un futon, une plante-verte, deux paires de chaussettes, plier ses t-shirts comme Marie Kondō, on peut s’intéresser à l’héritage d’Adolf Loos et considérer l’ornement comme un crime, on peut se référer à l’esthétique de Van der Rohe, coûteuse sans l’être, rigoureuse sans être austère, impeccable sur le plan de la forme et de la fonction, dépourvue de toute inflexion émotionnelle ou affective, intemporelle. La formule de Ludwig Mies van der Rohe « Less is more », nous laisse penser que peut-être le nouveau minimalisme est celui qui ne garde que le nécessaire pour entrer en osmose avec la nature, alors minimalisme et écologie seraient les nouveaux mantras de l’architecture.

Conclusion en forme d'appel

Il demeure extrêmement difficile de se détacher des visions fatalistes entretenues par la société et de se laisser rêver à un avenir digne de ce nom. La croyance et l’espérance en un futur meilleur s’est détériorée à mesure que nous nous sommes heurté·e·s à la dégradation de notre écosystème. Les vieux fondements qui régissaient jusqu’ici notre société sont venus s'effondrer, ou du moins ils subissent une forme de basculement. Les jeunes générations sont confrontées à cette mélancolie du futur de l’ordre du renoncement.

Il s’agit de se couper des systèmes, des attentes, des schémas pré-établis devenus obsolètes. Le coronavirus n’est qu’une répétition générale de catastrophes de plus grande ampleur. Cette pandémie nous englobe dans une sorte de grand confinement et nous force à ouvrir les yeux sur les répercussions de l’hétéro-patriarcat.

Face à l’inaction de l’État-nation, il devient important de se fier aux paroles des scientifiques et des élites intellectuelles conscientes des enjeux que nous traversons. Il est important, si ce n’est de lutter, de tenter de transformer les émotions négatives que nous ressentons afin de se sentir re-basculer du côté de la vie et de l’audace. Il devient urgent de modifier notre système économique et social. De soigner notre monde, nous soigner aussi afin d’éviter ce qui semble maintenant inévitable.

Allons punir les pollueuses et les pollueurs, bannissons, boycottons leurs produits, érigérons nous contre ces systèmes mortifères à l’origine du déclin. Concentrons nous sur les formes de luttes et des façons de communier nous permettant d’apaiser et de soigner notre peur de l’avenir, cette mélancolie du futur. Nourrissons nous de l’amour de nos proches et rêvons à des lendemains plus résilients nomades et fluides. Il est temps de célébrer Gaïa, de lui montrer que nous sommes dignes de fouler ses terres.

Une ancienne génération perd la main et panique à cette idée, les dominations jusqu’ici intériorisées et invisibilisées éclatent, le monde ne sera plus jamais comme avant.

Les vieux paradigmes sont remis en cause. Les dominant·e·s s’inquiètent que tous ces débats se fassent autour de la domination. De plus en plus d’artistes, de chercheuses et de chercheurs sont racisé·e·s ou sont issu·e·s de familles venant des 2ème, 3ème vague d’immigration. La main est du côté des descendant·e·s des filles et fils d’immigré·es.