Face à la multiplication des atteintes portées au « système Terre », la communauté scientifique a entrepris de déterminer les frontières au-delà desquelles les risques de basculement écologique sont élevés. Neuf processus biogéochimiques majeurs sont l’enjeu de ces « limites ». La détermination et la mise en œuvre des seuils écologiques posent des défis à la société, tant en termes de démocratie, de justice sociale, que de limites à la liberté.

Une histoire de la notion des limites planétaires

Tant que les humains vivaient du travail de la terre, la perception de limites physiques était consubstantielle à l’existence sans pour autant être formulée comme telle : il s’agissait d’une évidence pour chacun. Mais dès lors qu’une grande partie de la population s’extrait du besoin de travailler la terre, nous observons, paradoxalement, des tentatives de conceptualisation de cette réalité. C’est avec les débuts de l’industrialisation britannique que le prêtre et économiste Thomas Malthus (1766-1834) proposa une théorie de la dynamique des populations[1]. Face aux limites de la production agricole – dont la croissance est mécaniquement inférieure à celle de la population –, il préconise notamment un contrôle des naissances (baisse de la natalité) et le refus d’aider les plus pauvres (hausse de la mortalité) afin, selon lui, d’éviter guerres, famines et épidémies. Malgré des propos particulièrement controversés, il a le mérite d’avoir mis sur la table la question des limites des ressources.

Près de deux siècles plus tard, le rapport Meadows au Club de Rome (1972) réinvestit la question des limites en construisant des scénarios indiquant que notre société industrialisée se dirige vers un pic puis un déclin[2]. Par ailleurs, l’époque, agitée par les crises pétrolières, est propice au retour d’une pensée malthusienne, dite néomalthusienne, chez de grands scientifiques : le pari Ehrlich-Simon de 1980, entre Paul Ehrlich (biologiste) et Julian Simon (économiste), en est un bel exemple. Simon parie contre Ehrlich que le prix de n’importe quel métal aura diminué en 1990… et il gagne. Toutefois, Ehrlich lui propose en retour un pari sur l’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère que Simon refuse...

Bien plus tard, à l’initiative du chercheur en soutenabilité globale, Johan Rockström, vingt-huit spécialistes des sciences environnementales se réunissent pour travailler autour du concept de limites planétaires[3]. Cette équipe cherche alors à appréhender globalement la situation écologique de notre Terre à l’aide des notions de seuil critique, de frontière et de limite. Elle tente de formaliser à l’échelle du système Terre qu’au-delà de certains seuils écologiques, nous pouvons déclencher un processus biogéophysique irréversible. L’un des exemples de franchissement d’un seuil critique se trouve en mer d’Aral. Ce grand lac salé, de la taille de deux fois la Belgique dans les années 1950, a quasiment disparu à cause du détournement des eaux pour irriguer les champs de coton. Bien qu’aujourd’hui la situation s’améliore, l’écosystème a été complètement et définitivement modifié : toutes les espèces de poissons endémiques sont éteintes et la pollution de pesticides persiste. Ces phénomènes critiques sont très documentés en écologie scientifique. Sous l’action d’une pression nouvelle, un écosystème peut s’effondrer si un seuil critique est franchi. Depuis cette première publication en 2009, des scientifiques démontrent dans les revues les plus prestigieuses (Nature et Science) que nous pouvons atteindre des seuils à l’échelle planétaire, et non plus seulement à l’échelle locale[4].

Les neuf limites planétaires

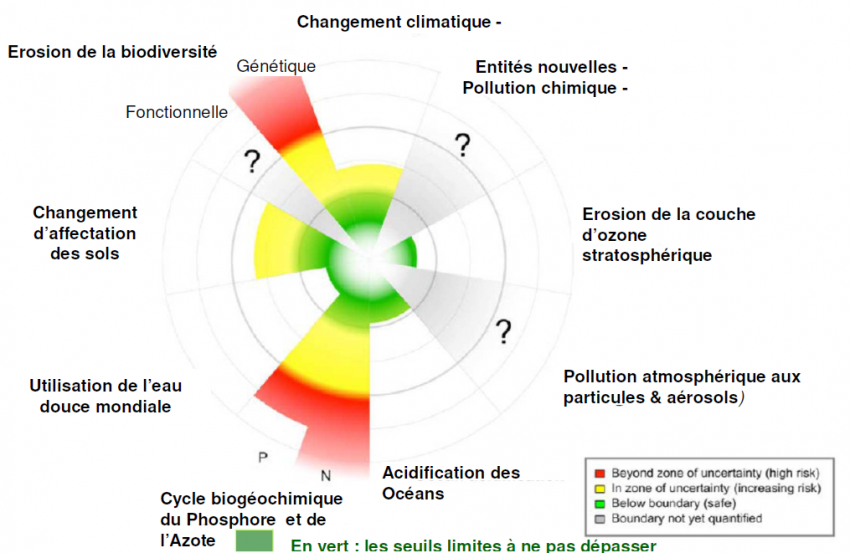

Pour les scientifiques, l’enjeu est alors de définir les processus écologiques qui constituent les limites planétaires. En 2015, l’équipe de Johan Rockström améliore la définition et l’estimation de ces limites qui se présentent au nombre de neuf : la déplétion de la couche d’ozone, le changement climatique, l’acidification des océans, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, l’usage de l’eau douce, l’usage des sols, les pertes de biodiversité, les nouvelles entités chimiques et les aérosols. Nous allons tenter ici d’en présenter les fondements scientifiques.

Source : représentation des limites planétaires (traduit de Steffen et al., 2015).

Un écosystème est souvent situé dans un état d’équilibre relativement stable, c’est-à-dire que chaque perturbation éventuelle est contrebalancée par des rétroactions négatives tendant à un retour à l’équilibre. En écologie scientifique, on appelle cela la résilience. Néanmoins, si la « frontière » est franchie, le seuil critique, i.e. la « limite », peut être atteint. Et s’il l’est, l’écosystème peut changer d’état irréversiblement pour en prendre un autre, lui aussi stable (pensons à une mare qui s’assèche). Si ce phénomène est depuis longtemps documenté à l’échelle locale, les publications sur les limites planétaires nous alertent qu’un tel phénomène peut atteindre, par certains processus, l’ensemble de la planète. Le travail des scientifiques consiste, d’une part, à définir le plus précisément possible cette limite au-delà de laquelle l’écosystème change d’état et, d’autre part, les frontières qui caractérisent la zone de danger précédant la limite. Il est donc important de détecter les signaux précoces de l’approche des limites [early warning signals].

La couche d’ozone

Trois grands processus régulent le système Terre : la couche d’ozone, le climat et les océans. Nous parlons de système Terre car chaque compartiment est en relation avec les autres. Quarante kilomètres au-dessus de la surface de la Terre se trouve une concentration importante d’ozone, appelée couche d’ozone, du nom de cet élément qui filtre à cette altitude des rayonnements solaires ultraviolets dangereux pour le vivant. Dans les années 1960-70, l’humanité utilisait beaucoup de chlorofluorocarbures (CFC), un gaz stable à la surface de la Terre et donc pratique pour les industriels. Cependant, lorsqu’il arrive à hauteur de la couche d’ozone, il devient le catalyseur d’une réaction en chaîne détruisant ce bouclier. Face à ce constat, la communauté internationale a réussi, en 1987, à interdire les CFC. C’est la belle histoire [success story] d’une réponse internationale à un déséquilibre anthropique majeur du système Terre. À la suite d’une mobilisation scientifique mondiale, la communauté internationale a en effet réussi à résoudre le problème pour revenir dans la zone sécurisée [safe zone] du paradigme des limites planétaires : la concentration en ozone de la stratosphère est ramenée en deçà de la frontière caractérisant l’entrée dans la zone d’incertitude. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que la production de CFC était concentrée dans certains pays et aux mains de certains acteurs économiques, que les usages étaient relativement réduits et qu’un substitut performant existait (les H-CFC).

Le changement climatique

Contrairement à la question de la couche d’ozone, la communauté internationale échoue à endiguer le réchauffement climatique. Lié à la perturbation du cycle géologique du carbone, le changement climatique est alimenté par la combustion d’énergies fossiles, mais aussi la fabrication du ciment, le torchage des puits de gaz et le changement d’affectation des sols. Dans le cadre des limites planétaires, la concentration de CO2 dans l’atmosphère est considérée comme une variable de contrôle. Si la frontière se situe à 350 ppm, nous étions déjà à 400 ppm en 2015. L’autre variable de contrôle est le forçage radiatif, c’est-à-dire l’augmentation du pouvoir réchauffant de l’atmosphère par rapport à l’ère préindustrielle. Le safe operating space [espace de fonctionnement sécurisé ou zone sécurisée] est positionné sous le forçage d’1W/m2 alors que nous étions déjà à 2,3W/m2 en 2015. Nous sommes donc déjà dans la zone d’incertitude, bien au-delà de la frontière.

Il est intéressant de remarquer que les travaux sur les limites planétaires choisissent la concentration de CO2 dans l’atmosphère et le forçage radiatif comme variables de contrôle alors que les négociations internationales se fondent sur l’augmentation de la température moyenne globale de la surface de la Terre. Tandis que les premières dépendent directement des activités humaines, les êtres humains n’ont pas vraiment de prise directe sur la seconde. En effet, il n’est pas possible, avec certitude, de limiter directement le réchauffement climatique à 2°C maximum puisque nous n’avons pas de thermostat terrestre à cet effet. Dans ces conditions, le mieux serait d’estimer la probabilité de rester sous les 2°C en fonction de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et du forçage radiatif (les variables de contrôles). Par ailleurs, il est clair que le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC, 2018) sur les conditions d’une hausse de 1.5°C positionne la frontière de la zone d’incertitude autour de 1,5°C (et non 2°C comme dans les négociations internationales) [5]. De plus, nous avons déjà dépassé 1°C d’augmentation des températures par rapport à l’ère préindustrielle.

Les scénarios du GIEC démontrent qu’en décembre 2018, nous pouvions toujours rester sous l’augmentation de 1.5°C de la hausse de température moyenne mondiale en changeant radicalement nos émissions. Or au-delà des 1.5°C, des phénomènes d’emballement peuvent survenir, tels que la fonte du permafrost [pergélisol]. Dans ce cas précis, dès que la fonte est enclenchée, l’albedo diminue (le rayonnement solaire est davantage absorbé), la concentration d’eau dans l’atmosphère et les émissions de méthane augmentent ; tout cela contribue au réchauffement climatique et accélère encore la fonte du permafrost. Ce cercle vicieux est un exemple de ce qui s’appelle, en dynamique des systèmes, une rétroaction positive, dont les effets peuvent entraîner un emballement du réchauffement climatique.

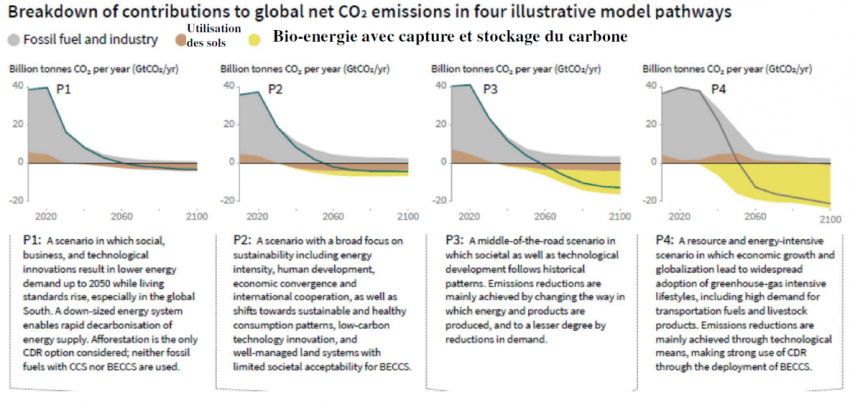

Source : GIEC, 2018.

Le rapport 1.5°C du GIEC présente de manière pédagogique quatre familles de scénarios. La première, dit P1, est très optimiste quant à la capacité des humains à réduire les émissions de gaz à effet de serre dès 2021 jusqu’à les supprimer, ou presque, en 2050. Le résidu est alors compensé par les sols agissant comme puits de carbone. A l’opposé, la famille P4 considère que l’humanité n’arrivera pas à réduire ses émissions de sitôt, mais elle est optimiste sur le plan technologique. Les émissions sont ainsi envisagées comme croissantes jusqu’en 2030 avant de décliner puis d’être compensées dès 2050. Toutefois, ce scénario repose, pour rester dans la limite des 1,5°C, sur des technologies CDR (Carbon Dioxide Removal [élimination du dioxyde de carbone]), notamment le process BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage [bioénergie avec captage et stockage du carbone]). Ce dernier consiste à cultiver des céréales pour les brûler et ainsi fournir de l’énergie à des processus industriels tout en récupérant le CO2 afin de l’enfouir sous terre. Malgré quelques projets pilotes, nous ne savons pas le faire aujourd’hui, d’autant plus que cela génère des pollutions, consomme beaucoup d’énergie et concurrence les cultures alimentaires. La famille de scénarios P4 représente donc, d’une part, un pari très risqué sur les technologies à venir et demande, d’autre part, beaucoup de terres très prisées pour d’autres usages.

Par ailleurs, la question des usages des sols est particulièrement sensible. Si l’agriculture sans labour permet de limiter les émissions de carbone des sols, elle s’accompagne bien souvent d’adventices qu’il faut traiter avec du glyphosate combiné parfois avec les OGM adaptés. Voilà comment une solution pour le changement climatique peut s’avérer contreproductive pour une autre limite planétaire. Il nous reste tout de même la permaculture qui offre une productivité biologique (des rendements agricoles) bien meilleure que l’agriculture industrielle. Toutefois, pour y arriver, il faut parfois une transition, pour les sols et les pratiques, de plusieurs décennies avec une augmentation de main-d’œuvre considérable. Ici se pose donc une problématique de transition pour laquelle une politique d’accompagnement s’avère indispensable.

L’acidification de l’océan

L’océan absorbe un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre à travers deux mécanismes principaux : le premier agit comme une pompe de solubilité qui répond à l’équilibre des pressions du gaz dans l’eau et dans l’air. Si la pression de CO2 dans l’air augmente, alors une partie est absorbée dans l’eau. Néanmoins, si la température augmente, la solubilité du CO2 dans l’eau diminue et diminue cette pompe physique. Cela signifie que l’accélération du changement climatique vient réduire la capacité de l’océan à absorber une partie de nos émissions (rétroaction positive). L’océan dispose aussi d’une double pompe à carbone biologique. L’une d’entre elles est actionnée par la photosynthèse du phytoplancton (comme une plante terrestre, il produit de la matière organique grâce à l’eau et au CO2 et rejette de l’O2). L’autre pompe biologique est le produit de la réaction entre le CO2 et le calcium présent dans l’eau pour obtenir du calcaire constituant le squelette d’une partie du zooplancton notamment. Toutefois, si la concentration de CO2 augmente dans l’océan, son pH diminue, i.e il s’acidifie. En conséquence, la calcification devient problématique pour les microorganismes ; cette pompe biologique s’en voit d’autant diminuée (rétroaction positive).

Ces déstabilisations globales peuvent aussi avoir des conséquences locales dramatiques. Par exemple, les îles entourées de barrières de corail seront sujettes à des catastrophes climatiques dans les années à venir. Cette protection mécanique contre les événements climatiques extrêmes se désagrège avec la mort des coraux très vulnérables à l’acidification et au réchauffement de l’eau. Ces îles deviennent conséquemment très exposées aux tempêtes, qui, par ailleurs, voient leur intensité augmenter avec le réchauffement global. Ici, Rockström et ses collègues ont choisi comme variable de contrôle le degré de saturation de l’eau de mer de surface en aragonite (un organisme calcifié). Nous avons là aussi franchi la frontière et nous nous situons en zone d’incertitude.

Les cycles de l’azote et du phosphore

Les cycles biogéophysiques sont, entre autres, considérés comme des processus de résilience face au changement climatique. Dans la nature, tel un immense écosystème, il faut avoir en tête que les éléments chimiques circulent constamment entre différents réservoirs (producteurs primaires, consommateurs primaires, secondaires, décomposeurs). Ces cycles sont normalement équilibrés naturellement mais nous venons les perturber pour soutenir l’agro-industrie. Dans l’objectif d’assurer la sécurité alimentaire, nous avons ainsi produit des engrais artificiels (extraction du phosphate de roche et extraction de l’azote de l’air). Dans le cas du phosphore, il nous faut ajouter que la ressource, limitée, se fait de plus en plus rare. La consommation intensive d’engrais augmente, certes, les rendements agricoles d’une monoculture mais est source de pollutions d’ampleur mondiale. Dans les champs, les excès de ces deux éléments sont lixiviés (emportés) par les pluies avant de se concentrer dans les eaux. Cette surconcentration en micronutriments déstabilise alors l’écosystème aquatique en favorisant la croissance soudaine des algues vertes. La suite est connue : les autres espèces du milieu meurent faute d’accès à l’oxygène, à la lumière et à causes des émanations toxiques.

Ce phénomène, appelé eutrophisation, est observé partout dans le monde. Il est aussi susceptible de s’étendre aux océans. Cela justifie ainsi de le nommer parmi les limites planétaires. La frontière pour l’azote (N) a été déterminée à 63 téragrammes (millions de tonnes) par an tandis que nous sommes aujourd’hui à 150 TgN/an, bien loin déjà dans la zone de risque. Concernant le phosphore, la frontière est évaluée à 11 TgP/an alors que nous en sommes à 22TgP/an, encore une fois dans la zone d’incertitude.

Nous ne pouvons éluder le lien qui se noue ici entre cette limite planétaire et les cultures bioénergétiques. Si ces dernières sont censées jouer un rôle dans l’atténuation du changement climatique, elles sont très voraces en engrais artificiels et viennent donc peser sur le cycle de l’azote.

L’usage de l’eau douce

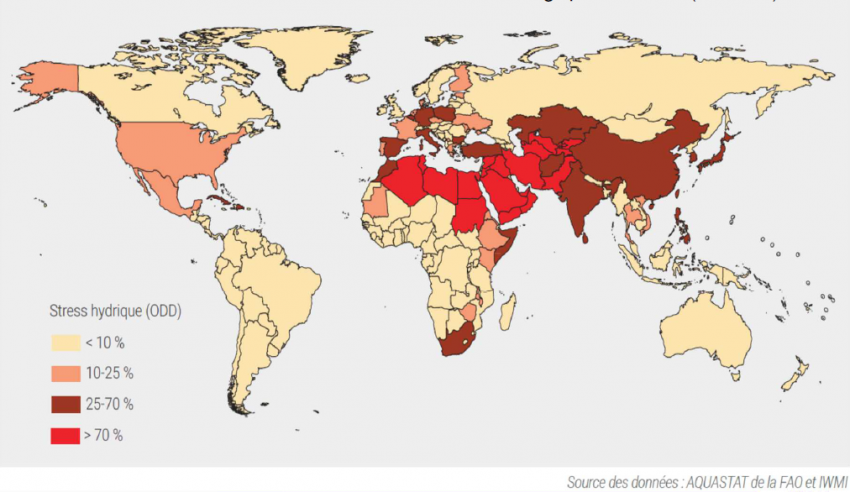

Source : FAO, 2018.

L’usage de l’eau douce constitue une limite planétaire pour laquelle nous ne sommes pas en zone de risque au niveau global. Toutefois, la frontière est bien souvent franchie au niveau local ou régional (au sens géographique du terme). En France, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) considère depuis 2017 que nous avons dépassé le seuil de danger en France.

L’usage des sols

L’utilisation des sols constitue une autre limite planétaire influant à la fois sur la résilience face au changement climatique, et sur l’aggravation du changement climatique. Les usages des sols sont à la croisée des enjeux bioénergétiques, alimentaires, climatiques et hydriques. Les sols peuvent par exemple stocker du carbone organique issu de la photosynthèse. En choisissant de transformer une forêt en champs par exemple, nous savons que le sol dégage du carbone dans l’atmosphère et ainsi aggrave le changement climatique. La variable de contrôle retenue pour cette limite planétaire est la proportion de couverture forestière par rapport à celle de 1700. La frontière est située à 75% et nous en sommes à 62%, encore une fois dans la zone critique.

Les pertes de biodiversité

Le paradigme des limites planétaires développe une approche fonctionnaliste de la biodiversité, et non éthique, qui peut se décrire avec trois niveaux de résilience :

- La diversité des milieux de vie. Nous avons par exemple détruit de nombreuses zones humides considérées inutiles alors qu’elles permettent de stocker l’eau en amont des bassins versants en cas de tempêtes et héberge une biodiversité très riche.

- La diversité des espèces. Prenons l’exemple de la forêt dotée d’une trentaine d’espèces d’arbres. Si un parasite attaque l’une d’entre elles, au pire une seule espèce en sera gravement atteinte et l’écosystème aura de grandes chances de se maintenir, au mieux les autres espèces empêcheront physiquement le parasite d’accéder à ses cibles.

- La diversité des individus au sein de l’espèce. Nous sommes là très proche de la théorie évolutionniste de Darwin. Il est important que les individus d’une espèce soient diversifiés de sorte qu’une partie d’entre eux puissent résister à une certaine pression là où d’autres succomberaient (résistance à la sécheresse, par exemple).

La première variable de contrôle de la biodiversité est le taux d’extinction des espèces par an et par million d’espèces. Il est estimé entre 0,1 et 1 en temps normal, du fait de l’évolution des espèces. Le seuil critique est lui situé à 10 tandis que nous constatons aujourd’hui un taux d’extinction entre 100 à 1000. La seconde variable de contrôle est l’indice d’intégrité de la biodiversité calculé par rapport à l’abondance d’espèces en l’absence de l’espèce humaine. La zone critique est située à 90% ; nous l’avons donc, avec 85%, déjà largement franchie. Ce dépassement rend le système Terre beaucoup plus vulnérable face au changement climatique…

Les frontières non quantifiées (à ce jour) : nouvelles entités chimiques et aérosols

Enfin, il existe deux frontières identifiées mais qui n’avaient pas encore pu être quantifiées en 2015 : les aérosols et les nouvelles entités chimiques. Il est fort probable qu’une publication prochaine viendra y remédier. Les aérosols ont des effets contrastés puisqu’ils refroidissent l’atmosphère (réfléchissement du rayonnement solaire) tout en modifiant les régimes hydriques (et donc contribuant au changement climatique). Il a été démontré que le régime des moussons est notablement affecté par ces aérosols. D’autre part, l’introduction d’entités nouvelles dans l’environnement comme les polluants organiques, les néonicotinoïdes, le chlordécone, les OGM, voire la radioactivité bien qu’elle ne soit pas explicitement évoquée par Rockström et ses collègues, constitue la dernière limite planétaire. Néanmoins, il est difficile de définir une unique variable de contrôle puisque les effets dépendent de chaque nouvelle entité et sont multiples.

Les limites planétaires : indiquer et mesurer pour transformer

Au final, le parti-pris de cette équipe internationale est celui de la mesure et des indicateurs dans l’objectif de porter ces sujets à l’agenda politique. Natacha Gondran et Aurélien Boutaud travaillent depuis une quinzaine d’années sur l’empreinte écologique afin de transposer l’état de l’art anglo-saxon dans l’espace public francophone. La collaboration a alors été réitérée pour la question des limites planétaires, encore très peu présentes dans la littérature française bien que largement discutée dans la littérature scientifique internationale (plusieurs milliers d’articles sur le sujet). Par ailleurs, les recherches de Natacha Gondran et ses étudiant·e·s portent désormais sur la transposition de ce paradigme théorique à l’échelle territoriale pour élaborer des outils d’aide à la décision locale. Cela nécessite des méthodes inspirées des analyses de cycle de vie afin d’estimer, selon des méthodes normalisées, les impacts environnementaux.

Quoi qu’il en soit, nous avons là un outil certes scientifique mais surtout pédagogique et politique qui peut permettre d’alerter l’attention publique de manière holistique sur les perturbations des mécanismes biogéophysiques de notre planète. Or il est clair que chacun d’entre eux est indispensable pour garantir des conditions hospitalières à la vie humaine sur Terre.

Les limites planétaires et le socle social

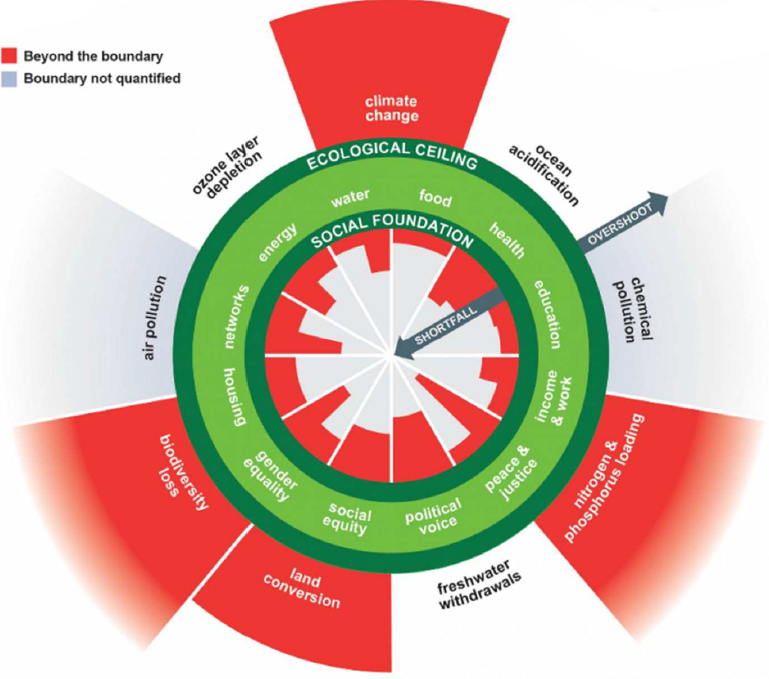

Doughnut Model. Source : Oxfam & Kate Raworth

Cela est d’autant plus vrai qu’on ne peut pas éluder localement les considérations sociales. À ce sujet, l’économiste Kate Raworth, l’auteure du Doughnut Model d’Oxfam, souligne l’intérêt de reconnaître les limites planétaires tout en déterminant simultanément des limites sociales et économiques[6]. Mais toute la question de la quantification de ce « socle social » reste ouverte… Le Stockholm Resilience Centre a ainsi repris cette proposition en se basant sur les objectifs onusiens du développement durable (ODD) pour définir ce socle social.

Si ce cadre théorique des limites planétaires a quelque chose d’inquiétant, voire d’effrayant, Johan Rockström présente le respect des limites planétaires comme le plus grand défi que l’humanité ait jamais eu à affronter. Agir politiquement dans ce cadre peut permettre un usage plus modéré du système Terre. Au-delà des enjeux scientifiques et politiques d’un tel paradigme, de nombreuses questions juridiques sont soulevées. La Convention Citoyenne pour le Climat avait par exemple fait une proposition visant à pénaliser le crime d’écocide dans le cadre des limites planétaires et sous la supervision d’une Haute Autorité des limites planétaires. En réponse, le gouvernement a évacué la référence aux limites planétaires de son projet de loi et dévitalisé la notion d’écocide.

Alors comment concilier le respect des limites planétaires et la justice sociale ? Au sein d’un pays, il semble primordial de distinguer les efforts selon les revenus. De plus, il faut s’appuyer sur une partie de la jeunesse, très sensible à ces questions. En l’espace de trois ans, le rapport 1.5° du GIEC (2018) et Greta Thunberg ont vraiment sensibilisé un grand nombre d’étudiant·e·s. Toutefois, il semblerait que les personnes les plus diplômées soient aussi les plus conscientes des problématiques. Cette disparité sociale est certainement en partie due au niveau d’information sur le sujet. Quoi qu’il en soit, les mesures à prendre pour respecter les limites planétaires sont difficiles à traduire socialement, il nous faut donc pouvoir embarquer tout le monde dans le mouvement sans fragiliser davantage les personnes les plus vulnérables. Une participante à la discussion du séminaire évoque avec justesse la nécessité de passer par des approches sensibles et artistiques pour toucher également un plus grand nombre de personnes, et non uniquement les personnes intéressées par les approches scientifiques.

Il faut également reconnaître la très grande interdépendance qui lie les différentes nations entre elles. Nous sommes obligés de constater que la France ne produit désormais plus de fer, par exemple. Enfin, les responsabilités historiques sont très différenciées et ne peuvent être négligées dans une optique de justice des limites planétaires. De plus, contrairement à beaucoup d’autres pollutions, il nous faut tenir compte du fait que la localisation des émissions de gaz à effet de serre ne détermine pas localement l’ampleur et la gravité des effets du changement climatique.

Tout comme les mesures sanitaires, il s’agirait ici aussi d’anticiper assez tôt, avec des réglementations acceptables démocratiquement, plutôt que d’atteindre les frontières qui conduiraient, cette fois-ci, à des restrictions très fortes. Lorsqu’aujourd’hui, toute réglementation environnementale ambitieuse se voit opposer la liberté d’entreprendre et de se déplacer, Natacha Gondran craint que les restrictions de liberté ne deviennent insoutenables à l’avenir. La décorrélation géographique et temporelle des effets des changements globaux nous intime de réfléchir sérieusement aux ressorts démocratiques à même d’y faire face. Autrement, nous risquons le chaos écologique et/ou la dictature.

Synthèse rédigée par Loïs Mallet.

Références

[1] R. Malthus, Essai sur le principe de population (1798), Paris, Flammarion, 1999.

[2] D. H. Meadows, D. L. Meadows et J. Randers, Halte à la croissance ?, Paris, Fayard, 1972.

[3] J. Rockström et al., « A safe operating space for humanity », Nature, vol. 461, no 7263, Nature Publishing Group, septembre 2009, p. 472-475.

[4] A. Barnosky et al., « Has the Earth’s Sixth Mass Extinction Already Arrived? Nature », Nature, vol. 471, 1er mars 2011, p. 51-57 ; W. Steffen et al., « Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet », Science, vol. 347, no 6223, American Association for the Advancement of Science, 13 février 2015 (consulté le 13 avril 2020) ; W. Steffen et al., « Trajectories of the Earth System in the Anthropocene », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no 33, 14 août 2018, p. 8252-8259.

[5] IPCC, Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Genève, Suisse, Organisation Métérologique Mondiale, 2018.