Le 14 août 2025, alors que 80 ans se sont écoulés depuis les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, la Conférence Nobel pour la paix a organisé un événement spécial, « Un message à l'humanité », articulé autour du travail de Nihon Hidankyo, lauréat du prix Nobel de la paix 2024, en faveur d'un monde exempt d'armes nucléaires. Le professeur Benoît Pélopidas, fondateur du programme «Nuclear Knowledges» au Centre d'études internationales (CERI) de Sciences Po, était l'un des deux principaux intervenants universitaires. Vous trouverez ci-dessous l'intégralité de son discours à Oslo et ICI la vidéo.

Chers invités,

Je suis très honoré et heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et célébrer le travail de Mme Wada et de Nihon Hidankyo pour faire vivre les voix et les récits des Hibakusha [les victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki], 80 ans après les événements.

Ma contribution dans ce bref discours sera très modeste et s'inscrira dans le thème de cet événement : comment la recherche et les découvertes scientifiques peuvent-elles contribuer à relancer le débat sur les armes nucléaires ?

Je vous présenterai trois découvertes scientifiques récentes qui, je l'espère, vous convaincront que ce débat doit et peut être relancé.

Premièrement, nous devons tenir compte du rôle des facteurs incontrôlables dans la prévention des explosions nucléaires indésirables. Il est tentant de penser que si nous avons évité jusqu'à présent des explosions nucléaires indésirables, c'est grâce au travail des hibakusha et des militants, ainsi qu'à un contrôle parfait des armes nucléaires et au succès de la dissuasion nucléaire. Or dans plusieurs cas, c'est en fait la chance qui a permis d'éviter des explosions nucléaires indésirables, ce qui change la donne quant à l'avenir si nous choisissons de continuer à compter sur les armes nucléaires pour assurer notre sécurité.

La deuxième invitation consiste simplement à évaluer et à prendre au sérieux les liens entre les armes nucléaires et les politiques en matière de changement climatique, au lieu de supposer qu'il s'agit de deux domaines de politique publique que nous pouvons envisager séparément ;

La troisième suggestion est la nécessité de cultiver la mémoire des dommages nucléaires passés, Hiroshima et Nagasaki, en étant pleinement conscient des deux défis particuliers que le passage du temps nous pose.

Prendre la chance au sérieux

Passons directement à la question de la chance. Le défi consiste à ne pas tomber dans ce que l'on appelle communément une illusion rétrospective de contrôle. Si, dans un cas donné, aucune explosion nucléaire ne s'est produite, il serait trop hâtif de dire que c'est grâce à la dissuasion nucléaire et au contrôle parfait des armes nucléaires, car cela pourrait aussi être le cas malgré les pratiques de dissuasion nucléaire. Ou cela pourrait aussi être indépendant des pratiques nucléaires s’il s’avère que ce sont des variables météorologiques telles que le vent, qui sont intervenues de manière favorable.

Cela peut sembler étrange, mais les recherches menées au cours de la dernière décennie ont établi des preuves empiriques solides du rôle de la chance dans la prévention d'explosions nucléaires indésirables à plusieurs reprises au cours de l'ère nucléaire. Je dois également préciser que notre compréhension de la chance est peut-être incomplète, car elle dépend de la disponibilité des archives. Plusieurs États dotés d'armes nucléaires restent très opaques sur leur lointain passé nucléaire et nous restons aveugles aux cas de chance possibles au cours des trois à cinq dernières décennies, simplement en raison du secret nucléaire et du secret de sécurité nationale. Je préfère ne pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet. Si cela vous intéresse, il y a beaucoup à lire. Mon propos aujourd'hui est que la politique actuelle en matière d'armes nucléaires repose toujours sur la chance. Ce n'est pas seulement une question qui concerne les historiens.

Nous avons déjà évoqué le fait que certaines personnes proposent encore de perdre délibérément le contrôle des armes nucléaires en déléguant à l'intelligence artificielle ou en automatisant le commandement et le contrôle des armes nucléaires. Heureusement, cette idée se heurte à une résistance. Au-delà de cela, si nous devions croire qu'il existe effectivement un contrôle et une sécurité parfaits, nous devrions alors être en mesure de vérifier les affirmations relatives aux progrès en matière de sécurité et de contrôle dans tous les arsenaux nucléaires. Et nous en sommes loin. Des étudesont montré que les institutions chargées des armes nucléaires ont intérêt à exagérer leur contrôle sur ces armes et l'ont souvent fait par le passé.

Une autre raison pour laquelle nous continuons à miser sur la chance est que si les institutions chargées des armes nucléaires venaient à croire leurs propres campagnes de communication sur le contrôle et la sécurité parfaits, cela conduirait à une certaine complaisance de leur part. Et nous avons pu le constater ces dernières années dans les pratiques négligentes de certains officiers américains chargés du lancement des missiles balistiques intercontinentaux.

Enfin, pensez à ce que nous avons entendu depuis le début de la guerre en Ukraine de la part d'une série de stratèges qui se contentent de dire : « Ne vous inquiétez pas. Si l'ordre d'utiliser des armes nucléaires est donné, quelqu'un dans la chaîne de commandement désobéira ». C'est ce que j'appelle la « désobéissance fortuite », l'idée que des personnes qui ont été formées à ne jamais désobéir désobéiront toujoursau bon moment, mais jamais dans d'autres circonstances. Vous voyez à quel point cela repose sur la chance. Il ne s'agit pas seulement de quelques stratèges en chambre. Nous en voyons également des signes dans le témoignage du général Robert Kehler devant le Congrès américain en novembre 2017[1].

Évaluer les liens entre les armes nucléaires et le changement climatique

Mon deuxième point sera beaucoup plus court. Il s'agit simplement d'une invitation à évaluer les effets du changement climatique et des transformations planétaires sur les armes nucléaires, ainsi que les effets des politiques en matière d'armes nucléaires sur le changement climatique et l'atténuation de celui-ci.

Cette suggestion vise à lever un œillère qui a récemment été identifiée : lorsqu'on examine les documents relatifs à la politique en matière d'armes nucléaires des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, il apparaît que les armes nucléaires et les changements environnementaux sont rarement mentionnés dans le même document. Lorsqu'ils le sont, ils sont généralement traités comme des phénomènes analogues ou parallèles.

En raison de cette pensée compartimentée, la production de connaissances et la planification des politiques se font en partant du principe implicite que les deux menaces n'interagissent pas. Pourtant, des interactions directes et indirectes sont concevables et même probables, et doivent être prises en compte dans les débats et la planification politiques.

Cultiver la mémoire des dommages nucléaires passés pour l'avenir

Ma troisième suggestion concerne la nécessité de cultiver la mémoire d'Hiroshima et de Nagasaki, mais d'une manière qui réponde aux défis identifiés par la recherche universitaire. Ces défis ont trait aux effets du temps qui passe sur la manière dont nous relions ces événements aux vulnérabilités nucléaires actuelles et futures, ou aux possibilités actuelles et futures de dommages nucléaires.

Voici une illustration du premier défi.

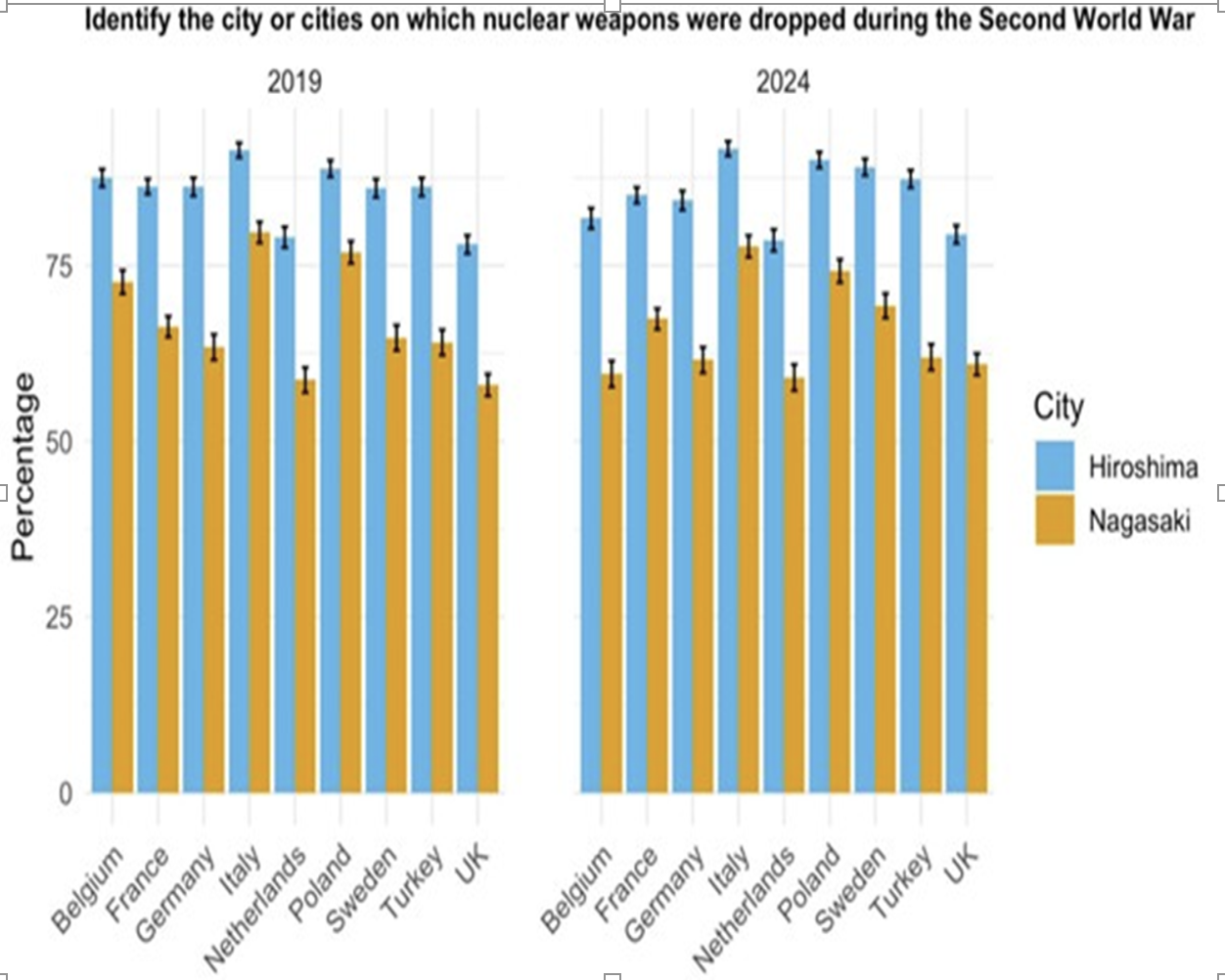

Graphique 1 :

Source : https://journals.sagepub.com/eprint/IMMSRF2FIDJNEBJVYN2J/full, co-écrit avec Sterre van Buuren et Alexander Sorg

Comme vous pouvez le constater, les générations plus âgées ont beaucoup plus de facilité à identifier Hiroshima et Nagasaki comme les deux villes bombardées avec des armes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale que les jeunes générations.

La deuxième partie du défi réside dans le fait que lorsque l'on demande aux jeunes générations qui ne connaissent pas Hiroshima et Nagasaki « À quel événement pensez-vous lorsque vous pensez aux armes nucléaires ? », elles n'ont aucun point de référence. Pour elles, chaque année qui passe est une année supplémentaire qui diminue la pertinence de ce souvenir pour le présent et l'avenir.

Une façon de relever ce défi consiste à élargir le concept de hibakusha à la notion de « hibakusha mondial », afin d'inclureles survivants des essais atomiques et d'autres formes de dommages nucléaires parmi les Hibakusha. Cela nous donnerait quelques décennies supplémentaires dans notre lutte contre les effets anesthésiants du temps qui passe.

Ma deuxième suggestion, qui fait directement écho au témoignage de Masako Wada, est de mettre beaucoup plus en avant l'histoire de Nagasaki que nous ne le faisons actuellement. En effet, une autre conclusion est que le souvenir d'Hiroshima est beaucoup plus présent que celui de Nagasaki.

Graphique 2 :

Source : https://journals.sagepub.com/eprint/IMMSRF2FIDJNEBJVYN2J/full, co-écrit avec Sterre van Buuren et Alexander Sorg

Il s'avère que, tous pays et toutes tranches d'âge confondus, il existe une différence d'au moins 12 % dans la proportion des personnes interrogées dans le cadre de nos enquêtes qui se souviennent d'Hiroshima et/ou de Nagasaki.

Il est également essentiel de mettre en avant Nagasaki pour souligner le rôle du hasard et de la chance. Alors que la mission sur Hiroshima peut être racontée comme une histoire de contrôle institutionnel et de compétence militaire, celle de Nagasaki est déconcertante tant elle est pleine de contingences. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Nagasaki n'était pas la cible initiale. C'était Kokura. Et cette histoire est devenue celle d'un retard, d'une couverture nuageuse et d'un changement de cible en plein milieu de la mission. Se concentrer sur Nagasaki est un moyen de mettre en avant le rôle du hasard et de la chance au début de l'ère nucléaire, et élargir la notion de Hibakusha pour inclure les victimes des essais nucléaires dans le monde entier nous permet de rapprocher la mémoire nucléaire de ce qui semble pertinent pour les jeunes générations.

Je voudrais conclure par des excuses, car j'aurais dû vous fournir beaucoup plus de preuves à l'appui des affirmations que je viens de faire et je ne vous demande pas de me faire confiance. En fait, je vous demande de ne pas me faire confiance, ni à moi ni à quiconque prétend orienter la politique nucléaire. Vous devriez exiger des preuves scientifiques solides pour toute affirmation de ce type. Ces preuves sont disponibles sur le site web du programme Nuclear Knowledges. J'espère que ces quelques mots vous auront été utiles et je vous remercie encore une fois pour votre attention et pour cette invitation.

[1] Lors d’une audition au congrès des États-Unis, le 14 novembre 2017, le général Robert Kehler, ancien commandant en chef du Strategic Command américain, illustre la confiance des responsables du complexe nucléaire en leur capacité à gérer parfaitement de telles circonstances, au prix de contradictions et d’illusions. Face à l’inquiétude des parlementaires sur la possibilité de résister à un « ordre fou », il répond d’abord, très confiant, sur le fait qu’il n’est obligé d’obéir qu’à un ordre légal et ne s’exécutera pas autrement, ce qui suffira à stopper le processus. Il insiste même sur le fait qu’il aurait une obligation de désobéir. Sa confiance dans la stabilité du système tient à ce que nous appellerons la désobéissance opportune.Or, à la fin de l’entretien, cette confiance se révèle pour ce qu’elle est : un acte de foi. Le général Kehler est en effet contraint de reconnaître que si le président choisissait une des options préétablies du plan d’attaque (pre-set options), les juristes du Pentagone l’auraient déjà approuvée de sorte que l’espace de désobéissance légitime du général aurait tout simplement disparu.